投资如何既顺“势”,看清趋势,又讲“理”,遵循规律?当前,中国正从“制造大国”向“制造强国”迈进,产业升级中有哪些“势”与“理”?

作为专注股权投资十余年的PE机构,吾爱彩金社区曾在多个领域服务了一批优秀的中国企业。在「助力中国制造」栏目中,我们尝试总结投资经历,梳理产业发展规律,以继续通过股权投资服务于新一代“中国制造”。

本期,我们聚焦制造业的国产替代逻辑。

分享人 | 吾爱彩金社区 制造业投资三部

董事总经理 邢晓辉 xingxh@jdcapital.com

……

国产替代是一级市场绕不开的话题。

它由来已久。从推行以市场换技术战略,到探索自主创新之路,可以说,中国的产业升级史,就是一部国产替代史。

它也依然很新。在新的国际形势与市场环境下,国产替代的重点领域,都是制造强国的“底层支持”。这里将持续涌现出创业机遇,也是投资绕不开的时代命题。

在本文中,吾爱彩金社区制造业投资团队基于对新材料、元器件等多个行业的考察,分享关于国产替代投资的思考。试图拆解这些问题:

▶ 国产替代的真机会与伪需求

▶ 产业升级的系统性机遇与局部泡沫

▶ 中国企业的比较优势与实际挑战

一、为什么新阶段制造业仍然存在国产替代机遇?

1、经济发展规律

效率和安全两大因素决定了全球范围内的分工和交易是如何展开的。一直以来,遵循效率优先原则,生产要素会在全球范围内实现优化配置。

因此,只要中国的产业具备了比较优势,就有机会吸引相关产业链向中国转移,在全球竞争中胜出。这是国产替代机遇存在的底层逻辑。

而在新的国际形势与市场环境下,供应链安全的重要性日益凸显,加速了各产业国产替代的进程。

2、中国产业发展规律

中国的产业升级史,就是一部国产替代史。财经作家吴晓波将中国产业的国产替代总结为三大浪潮[1] :

第一次是20世纪80年代,中国引进了大批空调、汽车等产品的生产线,以市场换技术的方式进行大规模生产,逐步实现了制造业生产线的国产化,成为全球第一的制造业大国;

第二次是20世纪90年代末期,中国互联网从Copy to China起步,最终在社交、购物、支付等领域完成了自主创新与赶超;

当前,正处于第三次浪潮中,从21世纪初开始,中国开启了经济转型升级之路,替代对象变为高端制造的科技产业。与前两次相比,此次国产替代的背景和客观条件都发生了巨大的变化——来自西方国家的制裁倒逼中国加速国产替代,中国的产业升级也要求自己主动进行国产替代。

本质上,社会的发展需要科技推动,只要中国与全球的顶尖技术还有差距,国产替代的机会就会一直存在。

我们认为,至少在未来5-10年,中国制造业的很多领域,都需要通过模仿、追赶全球顶尖技术发展起来,最终实现赶超,这也是中国企业较为擅长的发展路径。

尽管部分从零到一的技术创新难以突破,但在通过技术革新实现降本增效、提升产品性能、生产良率及可靠性等方方面面,中国企业仍有较大机会,且这些革新也同样重要。

二、如何理解国产替代?

在吾爱彩金社区内部,我们认为国产替代并非单纯对存量市场的低端替代和仿制,而是要在全球范围内形成比较优势,赢得竞争。

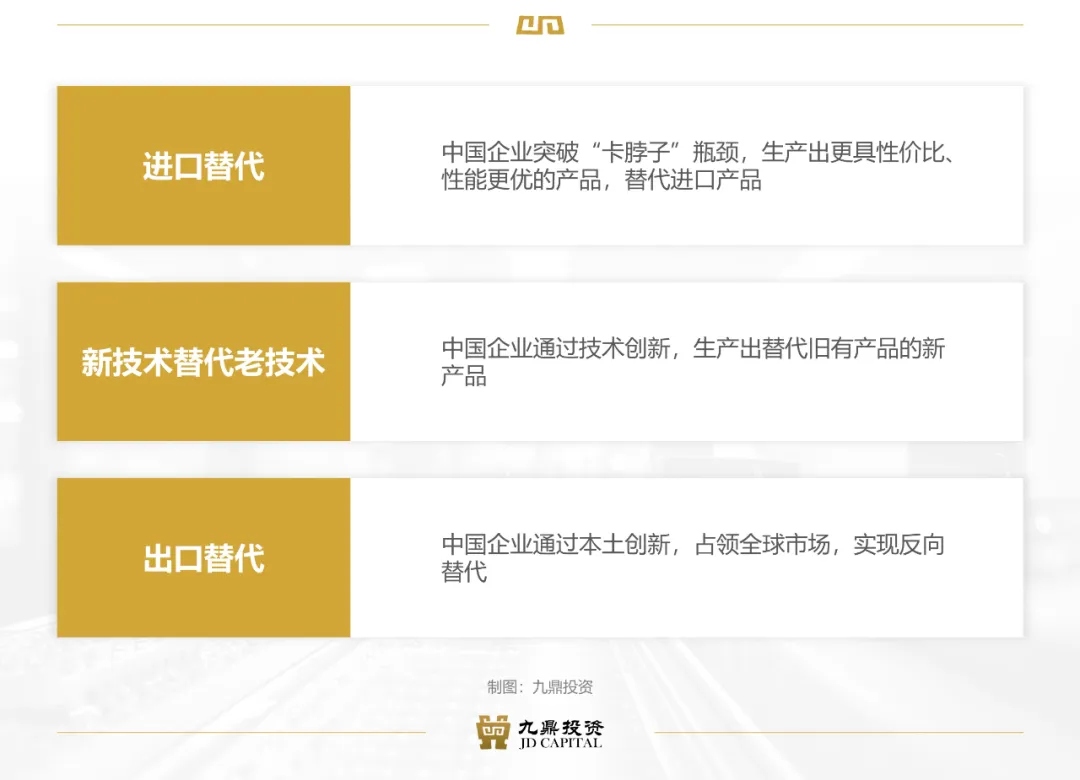

由此,我们尝试将国产替代分为三种类型:

▶ 进口替代。

中国企业突破“卡脖子”瓶颈,生产出更具性价比、性能更优的产品,替代进口产品。这是最为常见的类型,也是狭义上的“国产替代”。

▶ 新技术替代老技术。

中国企业通过技术创新,生产出替代旧有产品的新产品。

▶ 出口替代。

中国企业通过本土创新,占领全球市场,实现反向替代。

站在投资的角度,我们认为,对于民营企业而言,无论实现哪种类型的国产替代,都要具备合理的经济效益、竞争优势;反之,则可能成为“伪国产替代”。

当然,值得注意的是,在部分涉及供应链安全的行业,国产化有其必要性,但因市场较小、投入较高、周期较长等原因,不适合民营企业参与,更适合由国家主导。

接下来,我们具体探讨目前较为常见的“进口替代”及“新技术替代老技术”。

三、进口替代,如何突围?

1、市场机遇:成熟市场

进口替代,即本土产品替代进口产品。“卡脖子”多属于进口替代。

这类替代通常面临的是成熟市场(市场需求及规模较为明确,技术路线较为成熟),只要中国企业能够实现技术突破,且能进一步降低成本、提高性能,就有机会实现替代,并在全球范围内突围。

2、实现路径:更低成本+更优性能

▶ 更低成本

成本是制造业永恒的话题,也是中国制造业的优势。

过去,由于后发企业的产品技术水平低于领先企业,因此中国企业只能凭借低成本实现突围。相对低廉的人工费用、部分原材料,以及相对齐全的产业链等都为中国制造业的崛起奠定了基础。

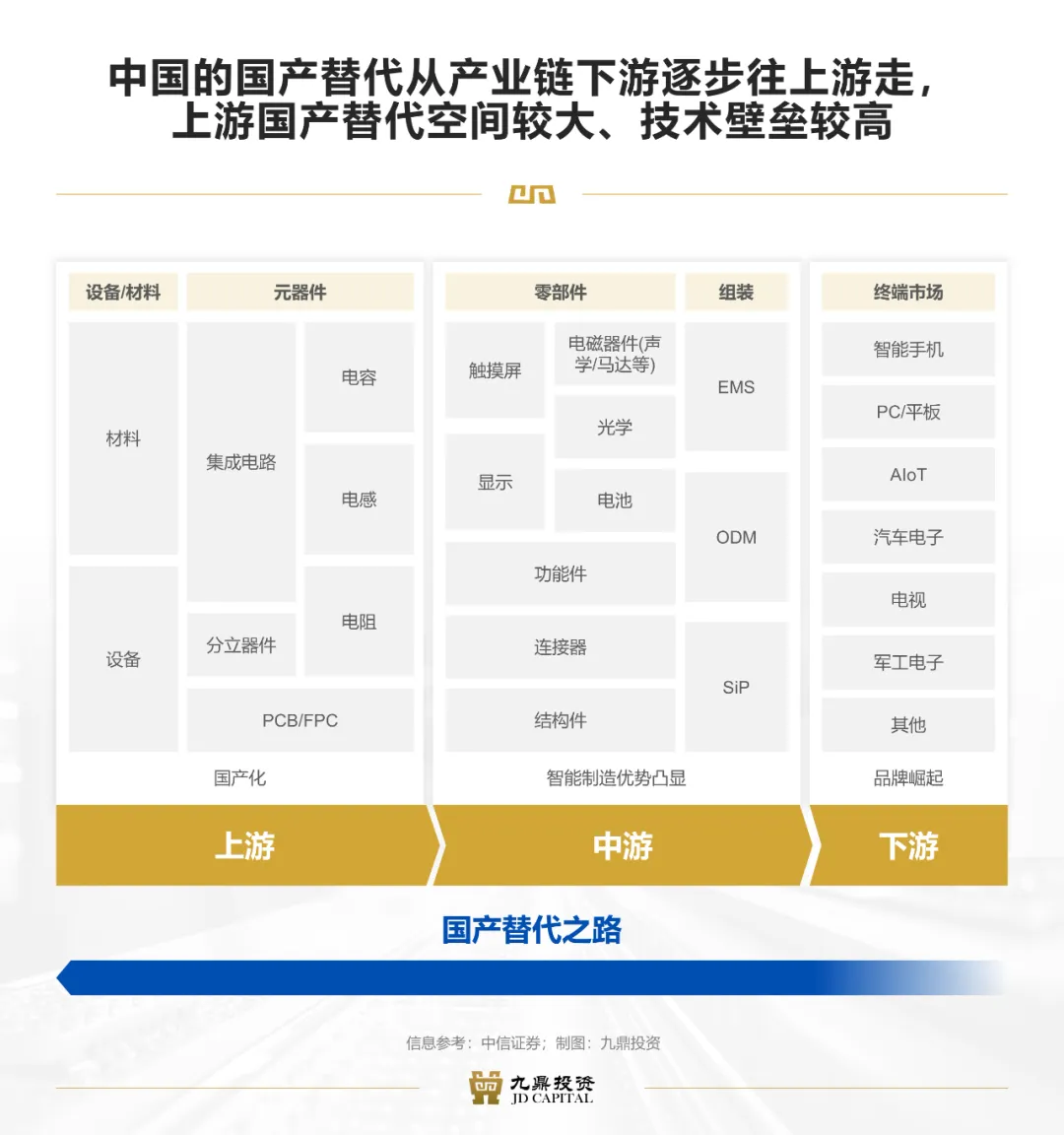

其中还呈现出一个规律,即供应链链条越长,成本优势越为明显。以制造业下游的终端市场、组装市场,以及中游的零部件市场为例,这些环节供应链链条较长,中国企业的成本优势更加明显,在过去逐渐实现了国产替代。

而现在,很多国产替代发生在制造业上游的材料及元器件、设备等领域,这些领域的供应链链条较短,很多环节不在中国本土,不仅成本优势在减弱,上游“卡脖子”问题也更为突出。

因此,这些环节的国产替代如今面临更多挑战,单纯依靠“低成本”、“低价”的模式已经很难持续。

今天,中国企业要实现进口替代,就要通过技术革新降低成本,同时提高生产良率,提升产品性价比。

其中,技术迭代是降本增效最根本的途径。以光伏产业为例,每一次降本增效都基于关键技术的革新。最终,在核心技术环节实现了突破的中国企业们在一次次产业浪潮中成为全球第一。

事实上,除了光伏产业,我们看到国内制造业目前在多个细分领域均呈现出类似特点。

以滤波器为例(一种可以“过滤”特定频率信号的电子元器件,可以解决不同频段和通信系统之间产生的信号干扰问题),该行业技术壁垒高,格局集中,目前被美日大厂垄断,国产替代需求广阔。

中国企业在滤波器领域尚未实现突破的难点主要有两方面,一是受限于国外大企业的专利,这是核心问题;二是成本,中国滤波器厂商普遍良率较低,导致制造成本高。

但在我们近期的走访中发现,已经有企业发展出新的技术路线,通过新技术,不仅可以避开专利限制,还可以显著提高良率,降低成本。一旦其产品实现了下游认证,新的技术路线得以推广,企业将得到快速发展,行业的国产化率也将快速提升。

▶ 更优性能

除了降低成本,中国企业也在不断通过更优的产品性能赢得市场。

其中,对“市场需求”的把握是突围的关键。中国既是全球最大的生产制造业国家,也是全球最大的消费市场。因此,本土企业的优势在于对市场需求的理解和及时响应,同时通过快速反馈,不断优化产品性能。

金刚线行业的国产化历程就体现了这一点。金刚线主要用于光伏硅片的生产(截断、开方和切片),通过金刚线切割代替传统的砂浆切割,能够显著降低光伏硅片的生产成本。这一技术由日本厂商研发生产出来,早期的中国市场也被日本厂商垄断。

此后,随着国内光伏市场被打开,中国光伏企业为了不断降本增效,持续投入研发、改进切割工艺,对金刚线线径的细化也提出了更高要求。我们在过去几年调研该行业时发现,相比日本厂商,国内企业能够更快速地响应要求,实现工艺迭代。最终在产业链上下游的合力下,行业实现了国产替代。

3、企业面临的挑战:技术、专利、认证

▶ 技术

技术突破是实现进口替代的第一关。其难度与技术壁垒、迭代速度及行业复杂度等因素有关:

当前制造业升级的进程从下游逐渐推进至上游,成本优势在降低,技术壁垒却在提升;

在技术迭代太快的行业,后发者可能陷入“永远在追赶”的窘境;

对于细分领域较多的行业,细分市场的局部突破相对容易,而只有掌握了行业中的关键技术,才是真正的突破。

▶ 专利

在很多行业中,专利都是极其重要、且难以绕开巨头封锁的话题。

以我们近期重点考察过的光学胶行业为例,这种材料被广泛应用于LCD触控显示屏、AMOLED柔性显示屏等产品。

中国企业要打破外企垄断就需要绕过专利。其中,从工艺壁垒来看,光学胶的工艺分为UV光固化和热固化。我们调研发现,目前国内一些光学胶厂家已在热固化上实现了技术突破,但在UV光固化上还很难突破国际巨头的专利保护范围,而UV光固化工艺的成本更低,这意味着谁能在UV光固化工艺上有技术突破,绕开专利,就更有机会占领市场。更多内容可参考《久被“卡脖子”的光学胶,将迎来国产替代曙光?|吾爱彩金社区观察》

▶ 下游认证

如果说技术和专利决定了进口替代是否有机会实现,下游认证则决定了进口替代的规模。

一方面,其难点在于很多制造业下游的认证周期较长。

以我们考察过的车规级MLCC(片式多层陶瓷电容器)行业为例,仅在商务层面,就包含从与客户的前期接触、初期样品测试,到申请供应商资质、正式样品测试等环节;在技术层面,还有数次上千小时的连续使用测试环节。即使一切顺利,也需要一定周期,且过程中充满不确定性。

另一方面,还要看下游客户的使用意愿。这与下游市场的需求特征有关。下游市场是否对及时响应有更高要求、是否有定制化需求、以及试错成本的高低,都影响着采用替代产品的意愿。

比如,回顾国内数控机床、大飞机行业早期发展受困的原因,其中之一就在于下游较高的试错成本,包括设备购买成本及潜在损失成本等。而试错成本又受到国家政策的影响,因此,通过行业补贴政策刺激国内市场需求,对实现进口替代也起到重要作用。

从投资角度而言,能否获得下游核心大客户的认证,是判断企业成长价值的重要因素。

总之,技术突破仅是第一步,并不意味着国产替代就能快速实现,多重因素均影响着国产替代的进程。

四、新技术替代老技术,如何找到“确定性”?

1、市场机遇:不成熟市场

新技术替代老技术,即中国企业通过技术创新,生产出替代旧有产品的新产品。

与进口替代面对的“成熟市场”不同,这类替代通常发生在“不成熟市场”:一方面,技术路线尚不成熟,产品还未实现量产;另一方面,产品需求尚不明确,市场规模暂时较小,而一旦技术发展成熟,需求得以明确,市场将呈现几何级增长。

2、实现路径:新技术

面对不成熟市场,全球企业有机会在同一起跑线上。谁能率先发展出成熟技术路线,生产出更具性价比的优质产品,谁就能占领市场。

在部分行业里,这场竞争不仅发生在中外企业之间,也存在于本土企业之间。

比如,在锂电池中,铜箔是附着负极活性材料的载体与集流体,起到汇集、传导电流的作用。中国是传统铜箔的主要生产国,而现在,新型复合铜箔采用“铜-高分子-铜”复合的“三明治”结构,具有安全、成本低、能量密度高等优点,被认为将替代传统铜箔,中国企业正在纷纷抢滩布局。

我们调研发现,目前已有企业获得下游客户订单,但由于没有找到成熟的降本路线,相比传统铜箔不具备成本优势,因此大规模量产尚未实现。但是,复合铜箔市场空间广阔,其中具有竞争优势的生产企业值得关注。

另外,据我们估算,在复合铜箔产业链上,设备的成本占比高达50%,设备的价格、良率和产能是决定复合铜箔降本、推进渗透率提升的主要因素。因此,一旦复合铜箔技术成熟,进入下游电池厂密集验证阶段,即使下游竞争格局未定,设备环节或将率先受益。

3、企业面临的挑战:真技术、真需求、可持续

▶ 真技术、真需求

与“实验室技术”不同,我们认为有价值的新技术必须是“真技术”:相对成熟且能够大规模量产。

小规模生产与大规模量产是两件事,量产对企业的资金、人才、供应链管理等各方面都提出了较高要求。因此,有量产经验的团队会更受投资青睐。

另外,新技术必须具备经济效益,生产的产品具有性价比,下游客户才有购买意愿,市场才有“真需求”。

以几年前讨论较多的圆珠笔芯钢为例,其依赖进口,并非技术无法突破,而是供应链生态的缺失导致国产化完全不具经济性。实际上中国企业已实现圆珠笔芯钢的量产,但必须耗费大量时间重新调整机床、与油墨磨合(机床与油墨均来自国外企业),更重要的是,笔芯用钢较少,除非占据全球市场,单靠国内需求企业无法实现盈利。

▶ 可持续

现实中,即使企业率先发展出成熟的技术路线,要保持领先也不容易。

我们发现,在很多行业中存在“后来居上”的现象:后发者有机会实现替代,而先行者时刻面临危机。

这类行业通常具有两个特征:一是,技术门槛相对不高,技术迭代相对不快。二是,设备提升及工艺know-how的精进是发展新技术的核心,且设备与生产分离,没有实现一体化。这就让新技术扩散变得更快,更容易发生“后来居上”。

以光伏行业为例,光伏设备生产商集成了大量光伏产业的生产技术和工艺,且与光伏产品生产商是分离的。这意味着,设备扩散约等于技术扩散,某一项技术的先驱未必会是技术成熟后摘得最甜美果实的那个人,反而可能会因为初期的高投入而陷入困境[2] 。

因此,对于投资而言,我们要找到具备创新能力的企业,更要关注企业技术研发的可持续性:

在研发团队上,核心的灵魂人物必不可少,对于研发规划及团队稳定起到关键作用;

在研发规划上,项目研发通常周期很长,需要具备前瞻性

每年保持一定的研发投入。

实际上,行业中主要企业的研发方向今天已经不是秘密,但只有做到这三个基础动作的企业才是真正在投入研发,才有机会实现领先。

五、警惕局部过热,理性看待国产替代机遇

总体来看,在未来一段时间内,国产替代仍然会是中国制造业的重要主题之一。但是,国产替代是机遇,不是产业升级的目标,更不是企业的保护伞。

企业只有在激烈的市场竞争中,翻越过“技术、专利、下游认证”三座大山,经受住“真技术、真需求、可持续”三大考验,才能在全球范围内形成比较优势。

对于投资而言,面对国产替代机遇,也同样需要回归本质,理性看待。分享我们的几点投资思考:

▶ 前瞻性行业研究是前提。

深入产业,做好每个细分行业的研究,才能更快地发现真正有价值的项目。

▶ 把握投资窗口期,选择国产化率相对低的行业。

当国产化率过了某一临界点,会进入快速增长期,行业将发展加速,企业获得高增长。与此同时,技术溢出现象逐渐增多,行业竞争加剧,企业间技术差距缩小,逐渐出现价格竞争,毛利率降低的情况。部分企业出清,行业集中度升高。

因此,投资窗口多出现在临界点来临之前。

值得注意的是,不同行业的临界点并不相同。部分行业里细分品类较多,国产化进程相对较慢,临界点或在20%,比如功能性胶带行业;有些行业品类较为单一,一旦实现技术突破,国产化率提升可能非常快,临界点或在10%,比如金刚线行业。

值得注意的是,国产化率只是一个参考值,核心依然是企业的竞争力。

▶ 判断市场规模及其增速。

我们认为,市场规模至少达到20-30亿元,才能支撑起2-3家公司的发展。另外,市场规模增速较快的行业更具潜力。

▶ 企业的稀缺性是关键。

在技术突破、实现量产、降低成本等方面,是否只有少数1-2家企业能做到?国产替代市场的本质仍是竞争,企业必须有自己的护城河。

▶ 警惕不确定情况下的高估值。

国产替代投资当前面临的一大问题是局部过热,尤其面对“进口替代”机遇,替代行业、技术路线、市场需求看起来都相对确定,很容易陷入同质化竞争。因此,更需要坚守投资判断原则,理性分析。

而面对“新技术代替老技术”的机遇,在技术路线及下游需求并不明确的情况下,高估值往往意味着泡沫过剩。暂时处于头部位置的企业,如果不能研发出成熟的技术路线,大量的前期投入可能难以收回,反而成为沉重的包袱。

[1] 参考资料:《中国40年产业升级之路,浓缩在这4个字中》,来源:吴晓波频道,口述:吴晓波

[2] 参考资料:《大国光伏:中国王牌制造业的突围与崛起》,作者:中国光伏行业协会、刘家琦·酷玩实验室团队