核心观点

|行业概览

(一)现有市场发展迅速、竞争激烈

基因测序行业受益于第二代高通量测序仪的上市,行业在2012年后蓬勃发展,国内企业的NIPT产品相继获批推动行业在2015年迅速发展,目前已有华大基因和贝瑞基因两家A股上市公司。但是目前市场状况表明,华大基因等所处的生育健康领域测序市场已成红海,国内基因测序企业面临竞争日趋激烈的局面。根据我们对行业未来五年内可达到百亿市场规模的预测,未拥有核心技术的企业将面临极大的生存压力。

(二)未来机会在技术突破、差异化竞争

我们认为基因测序行业未来机会在于两个方面:(1)通过发现新的标志物,开发并满足对应临床科室在分子诊断领域的检测需求;(2)收集的足够多的有效样本,建立细分病种的临床数据库,研发新的产品线。

目前以肿瘤、慢性病为主的临床病种的标志物的筛选是基因测序行业的重点研究领域,有望出现临床产品,成为行业新的增长点。

此外,行业内企业还通过收集足够的临床数据建立基因测序数据库,在此基础上进行临床数据分析和诊断产品成果转化,正在开发的类似NIPT、PGD的诊断检测项目,一两年内有望出现获批产品。

|投资策略

1、基于对于未来机会的判断,我们认为基因测序行业的投资机会主要集中在:

(1)有能力去通过发现新的标志物进而研发出新产品的企业;

(2)具有基因测序数据库等医学资源,有基础去开发新的产品线的企业。

2、我们通过市场研究,认为目前具备上述两种特征的企业有三类:

(1)已有成熟产品和一定市场规模的上市企业,目前有能力、有基础进行新产品开发的企业,新产品陆续研发出来,具备一定成长性,比如华大基因、贝瑞基因、达安基因(达瑞生物)等。这类企业基本已经上市,因此投资机会主要集中在二级市场。对这类企业投资的核心工作是判断成长性与估值的匹配性;

(2)发展到一定市场规模的未上市企业,产品已经上市但市场份额较低,但是有一定的开发能力和数据资源基础,如:安诺优达、燃石医学和世和基因等。这类企业目前投资机会和风险主要在于如果产品核心竞争力很强,那么未来具有很大的成长性;如果产品竞争力不强,那么未来面临被淘汰的风险;所以核心是判断企业核心竞争力的优劣;

(3)目前处于初创阶段的研发型企业,重磅产品尚未获批上市销售,但是有一定的开发能力,数据资源处于变现爆发前,如:吉因加、思路迪等。这类企业收入规模较小,适合于A、B轮及更早期投资。对这类企业投资的核心工作是判断其是否具备真正的研发能力,以及具有差异化优势或进一步抢占市场的能力。

此外,可重点关注产业链上游的国产设备供应商:如深圳华大智造科技有限公司、赛纳生物科技(北京)有限公司和成都瀚辰光翼科技有限责任公司等。

|名词释义

一、行业概述

进入21世纪,生物产业出现以分子设计、基因操作和基因组学为核心的技术突破,推动了以生命科学为支撑的生物产业深刻改革,全球生物产业进入了一个飞速发展的新时期,对解决人类面临的人口、健康、粮食、能源、环境等主要问题具有重大战略意义。

基因组学是研究生物基因组的组成,组内各基因的精确结构、相互关系及表达调控的科学。基因组学的应用领域包括基因测序、辅助诊断和基因治疗等。

基因测序及诊断属于精准医疗范畴。基因测序及诊断通过新型的基因测序仪分析组织、细胞、血液样本等生物样本的基因组信息,并将这些信息用于临床医学诊断、个体化用药指导、疾病发病机理研究、生命调控机制研究、临床应用和科学研究等领域。

1.1 行业背景

1.1.1宏观背景

21世纪被称为生命科学的时代,生物技术在医疗卫生、农业、环保、轻化工、食品保健等重要领域对改善人类健康状况及生存环境、提高农牧业以及工业的产量与质量正在发挥着越来越重要的作用。国务院2012年12月29日印发了《生物产业发展规划》,文件指出“生物产业是国家确定的一项战略性新兴产业,预计到2020年生物产业将成为我国经济的支柱产业之一”。

2015年,中国科技部召开了“国家精准医疗战略专家会议”,成立了中国精准医疗战略专家组,共19位专家组成了国家精准医疗战略专家委员会,并计划2030年前在基础研究和应用研究方面投入600亿元,至此,精准医疗在中国已经上升为了“国家战略”。

2016年12月,国家发展改革委印发的《“十三五”生物产业发展规划》指出,“十二五”以来,我国生物产业复合增长率达到15%以上,2015年产业规模超过3.50万亿元。到2020年,生物产业规模达到8-10万亿元,生物产业增加值占GDP的比重超过4%,成为国民经济的主导产业。

1.1.2技术背景

基因检测(DNA sequencing,或称DNA 定序)是指分析特定DNA 片段的碱基序列,而每个碱基包含4种成分——腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)与鸟嘌呤的(G),基因测序即如何解读这四个编码的含义及其排列方式,典型的识别技术包括全基因组关联分析(GWAS)。

简单来说,基因测序行业在人体上的应用就是利用仪器对人体样本的基因进行DNA测序,通过基因组学和临床医学的综合性高科技体检来预测患某种病的风险,从而提前采取措施。它被誉为防治遗传病最好的技术,只需采集几毫升血液或唾液,就可以预测其患癌症、白血病等疾病的风险,并提出相应治疗对策。

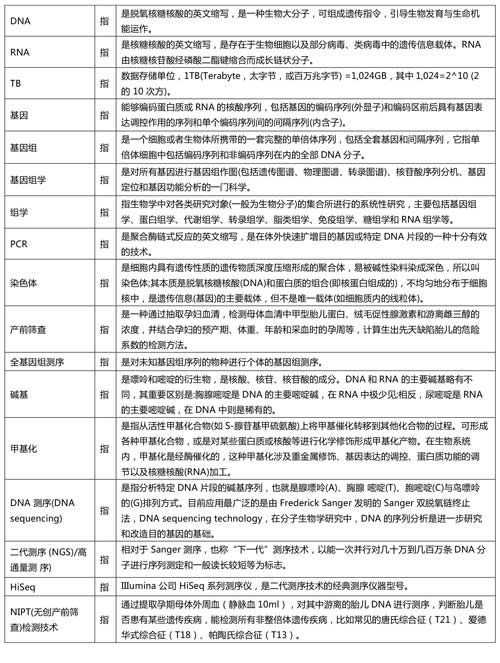

图表1:精准医疗行业的发展历程

基因测序行业主要提供基础测序服务以及测序数据的处理和解答等深度服务,代表公司为Illumina、Thermo Fisher、深圳华大基因股份有限公司(300676.SZ)(以下简称“华大基因”)、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(000710.SZ)(以下简称“贝瑞基因”)等。

从医疗诊断行业分类来看,基因测序属于体外诊断行业(IVD),即通过对体液、细胞、组织等人体样本进行体外检测,用于防治疾病、预测遗传性疾病等。IVD包括生化诊断、免疫诊断、分子诊断三个主要方式,以及微生物诊断、尿液诊断、凝血诊断、组织诊断、血液学和流式细胞诊断等其他方式,其中分子诊断细分行业增长最快、市场驱动新技术推出最快,主要是指应用分子生物学的方法,检测受检个体的遗传物质或病毒、病原体的基因结构与类型,进而检测诊断基因与遗传病、传染病、肿瘤等不同临床疾病的关系。分子诊断目前主流技术是体外核酸扩增技术(PCR),而基因测序是体外核酸扩增技术的成熟发展方向之一并逐渐为市场所接受。

中国基因测序技术起步较早,但前期发展缓慢,近年来发展迅速。从20世纪80年代发展至今已有30多年,经历了三个阶段:

(1)80年代,利用DNA分子杂交技术进行遗传病的基因诊断,最早报道的是1983年,中国医学科学院等单位完成对地中海贫血的产前基因诊断,仅停留在大学和研究所阶段,没有进入临床实验室;

(2)90年代以来,基于核酸扩增技术(PCR)的基因诊断,用定量PCR和实时PCR来检测多种DNA 和RNA 病原体载量,开始进入临床实验室;

(3)1999年中国参与国际人类基因组计划至今,以第二代高通量测序(NGS)为主,基因测序公司、第三方医检所及部分医院已采用基因测序,开始进行临床研究和诊断工作。

1.1.3应用背景

近年来,全球癌症发病和死亡人数有增无减,发病人数从2002年的1,086.50万人增加到2010年的1,303.40万人,预计2020年全球癌症发病人数将达到1,650.50万人,2050年将有2,702.20万人发病、1,750.30万人死亡。

基因测序可用于肿瘤及先天缺陷疾病的筛查以尽早预防,指导肿瘤等疾病的精准治疗,以大幅减少治疗费用。预计到2020年全球基因测序市场规模将达到87亿美元,2022年的全球市场规模将迅速上升至300亿美元左右。美国、中国、德国、英国、法国等参与人类基因组计划(Human Genome Project,HGP)的国家正引领全球基因测序快速增长。

中国作为HGP计划参与国之一,是亚洲市场发展的主要驱动力之一。我国基因测序行业在2014年前处于无序发展阶段,市场需求巨大,但相关监管政策缺失,导致行业内企业无序发展。自2014年起,我国先后发布了13条相关法规政策,行业进入政策引导发展阶段。

2014年02月,国家食品药品监督管理总局(CFDA)与国家卫计委联合发文《关于加强临床使用基因测序相关产品和技术管理的通知》,规定所有基于高通量测序技术的检测仪器、诊断试剂和相关医用软件等产品,需经CFDA审批注册,并经国家卫计委批准技术准入后方可应用。

2015年政策逐渐转暖,卫计委陆续审批108家医疗机构开展高通量基因测序产前筛查与诊断(NIPT)临床试点,审批通过13家医疗机构开通高通量基因测序植入前胚胎遗传学诊断(PGD)临床应用试点,通过了13家医院和7家第三方检验中心作为第一批肿瘤诊断与治疗专业高通量基因测序技术临床应用试点单位。

期间,CFDA相继批准华大基因、贝瑞基因、中山大学达安基因股份有限公司(002030.SZ)(以下简称“达安基因”)的二代基因测序诊断NIPT产品上市。

2018年下半年,CFDA相继批准了燃石医学、诺禾致源、世和基因和艾德生物四家公司各一款肿瘤NGS检测试剂盒产品上市。

1.2 行业细分情况

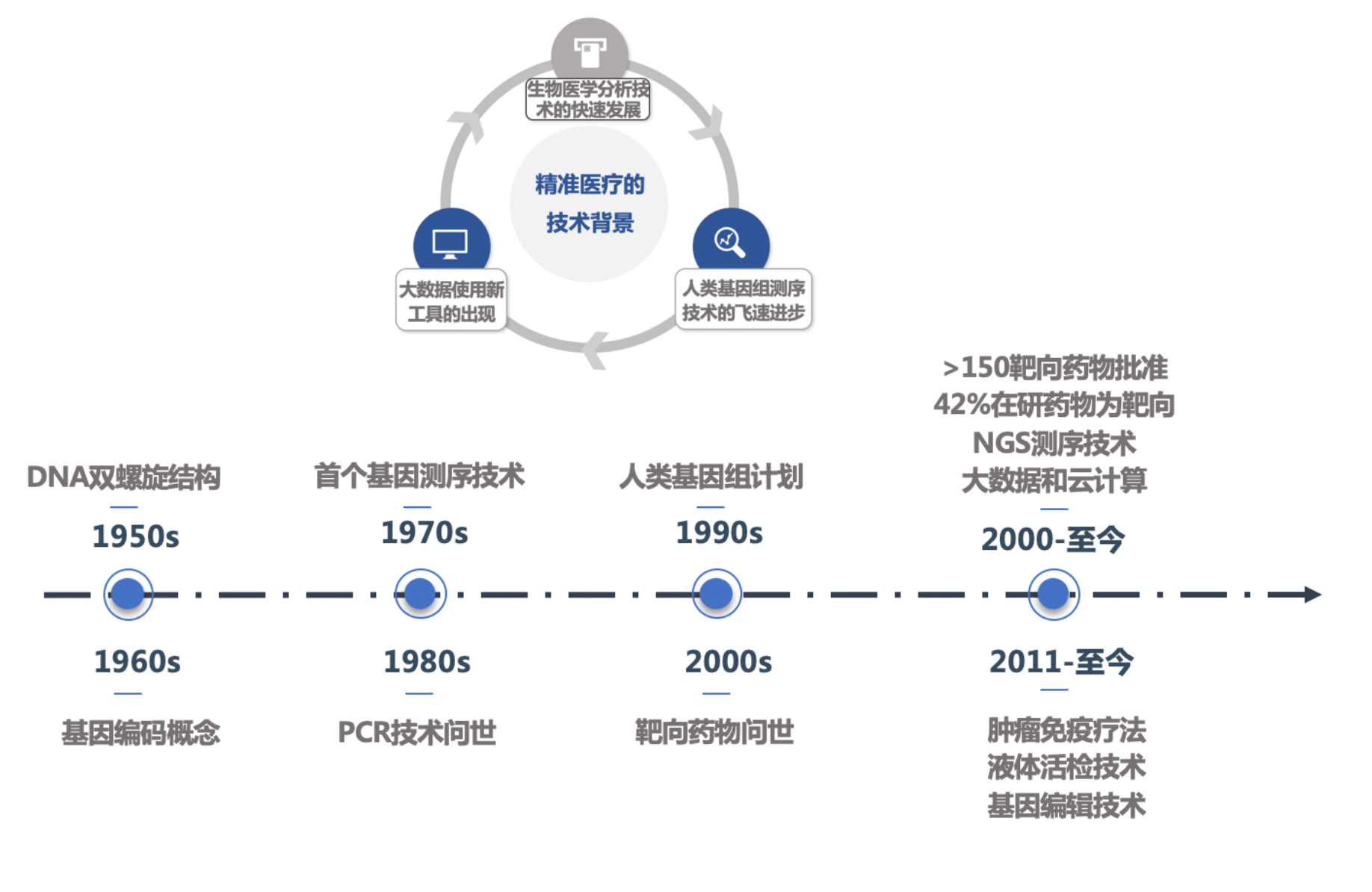

精准医疗行业广义上分为精准诊断和精准治疗,精准诊断主要是指通过基因检测等现代生物学技术分析疾病发生的机理,临床患者的不同基因组数据与疾病的关联关系,提供精确的个体信息,为疾病预测、治疗,药物开发等提供依据。精准医疗是指基于精准诊断条件下,对于患者的肿瘤、慢性病等疾病进行个体化治疗,实现“同病异治”,使治疗最有效化、经济化、副作用最小。基因测序属于精准诊断范畴。

图表2:精准医疗行业细分领域

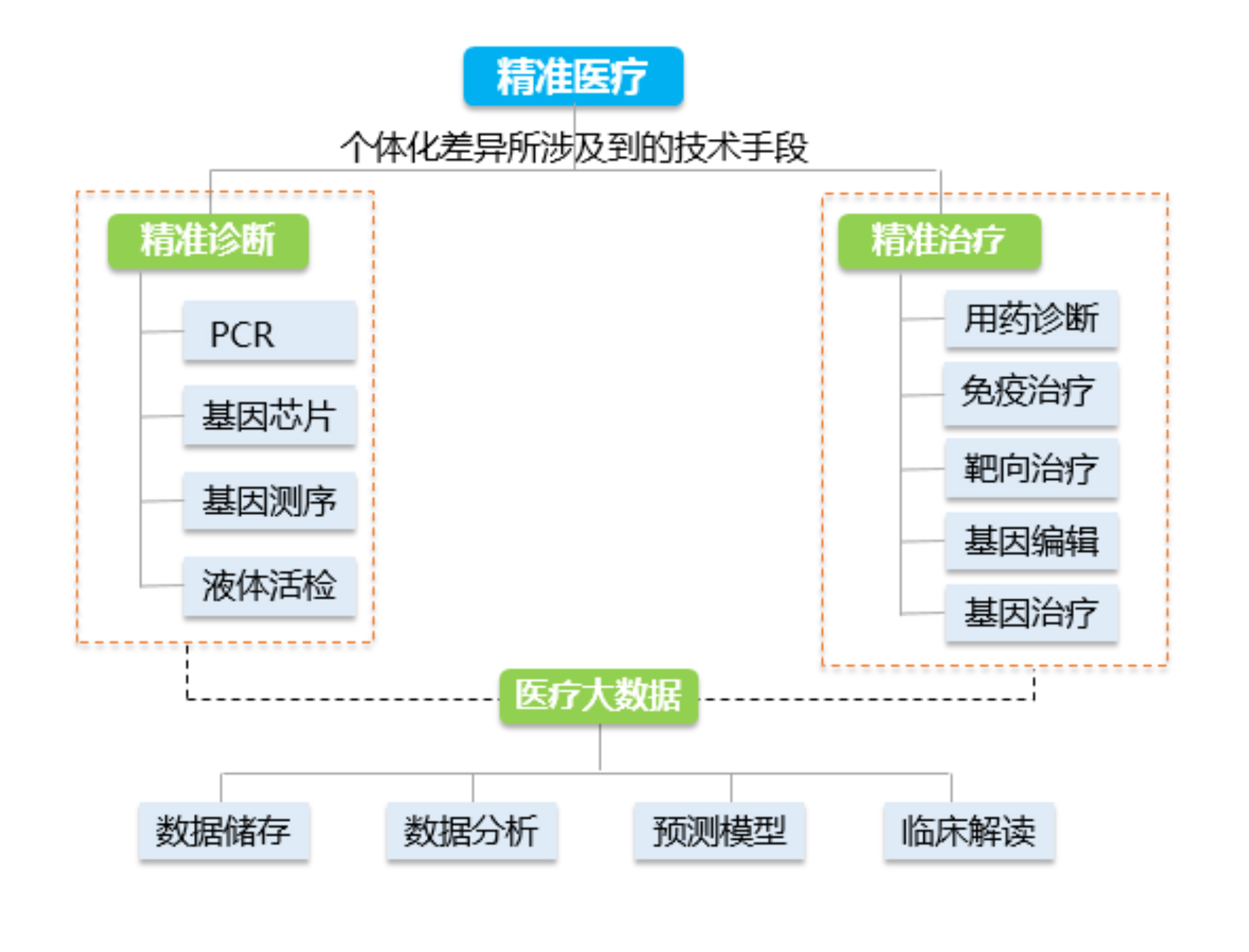

1.3 行业商业模式

基因测序企业的销售采取直接面向客户的直销模式,首先是获取客户的同意对其进行个体基因测序,针对客户的检测或治疗等不同临床需求,提供标准化测序服务或者设计不同的测序方案并预收费用,获取客户血液、体液或组织等样本,完成检测、分析、报告等基因测序服务,将分析结果作为产品供给客户。

基因测序企业一般提供的收费项目为上机测试、样品处理和数据分析等。行业内大部分企业的上机测试收入占比相对较高,上机测试主要是对设备的依赖性较高;而样品处理和数据分析对技术和操作人员的专业素质要求较高,能够体现企业的综合技术实力。

图表3:基因测序行业的商业模式

行业内企业一般都采取订单式生产模式,企业根据客户的订单或合约按时为其提供测序和数据分析服务,为不同的客户输出不同类别的数据结果,例如科研客户由于数据保密、自身具备数据分析能力等原因需要基因测序企业提供样本的基础测试数据;临床客户因为不具备医学知识,需要基因测序服务企业提供具备临床应用价值的产品报告。基因测序企业所检测的样本都是客户签订协议后临时提供的,因此企业无需备货,也无法备货。

图表4:精准医疗行业的工艺流程

1.4 行业特征

(一)市场高度分散、竞争激烈

基因测序行业按照业务性质可细分为提供测序服务和测序数据分析两大类。随着测序技术的逐步成熟和测序仪功能的不断完善,目前测序服务行业准入门槛不高,市场竞争激烈。由于行业准入门槛低,测序服务的市场高度分散,与测序仪寡头垄断的格局相反。在国际市场上,前五大测序服务供应商仅占据了20%左右的市场份额。

(二)技术驱动集中

基因测序行业中测序服务同质化严重,而测序数据分析主要依赖生物信息学、医学大数据、云平台等技术。掌握数据分析能力可以快速实现测序数据的解读,形成基因数据库,进而优化数据分析能力,提升效率和准确度。随着行业内具备真正核心竞争力的企业逐渐成长,无核心技术的企业将被淘汰,行业集中度逐渐提高,未来基因测序行业将从产品化阶段迈向数据平台阶段。

(三)商业推广核心是降低测序成本

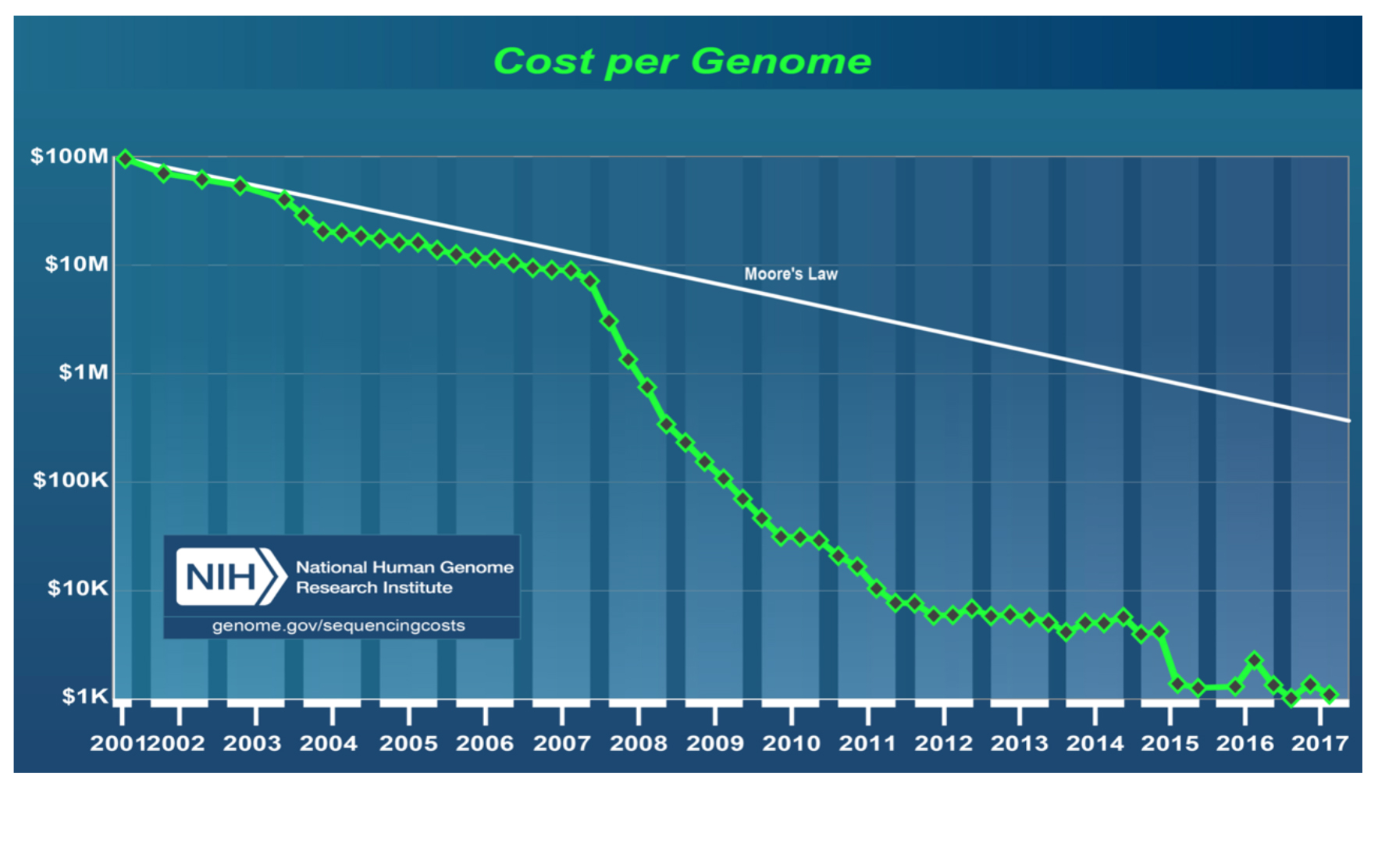

1998年毛细管测序技术问世,使基因测序速度提速10倍,原计划15年才能完成的人类基因组测序计划进度大幅加快。2005年第二代测序仪诞生,测序仪逐步更新换代,2013年上市的高通量测序仪代表着目前二代测序的最高水平,已使测序时间大幅缩减、检测成本大幅下降,形成“超摩尔定律”之势(见图表5)。未来基因测序成本有望进一步降低。

图表5:基因测序成本变化

图片来源:National Human Genome Research Institute(NIH)

1.5 市场空间

近几年来基因测序市场飞速发展,从2007年的7.94亿美元增长到2017年的 53亿美元,预计未来几年依旧会保持快速增长的势头。根据BCC Reasearch预测,全球基因测序市场2020年有望达到138亿美元,年复合增长率为18.70%。

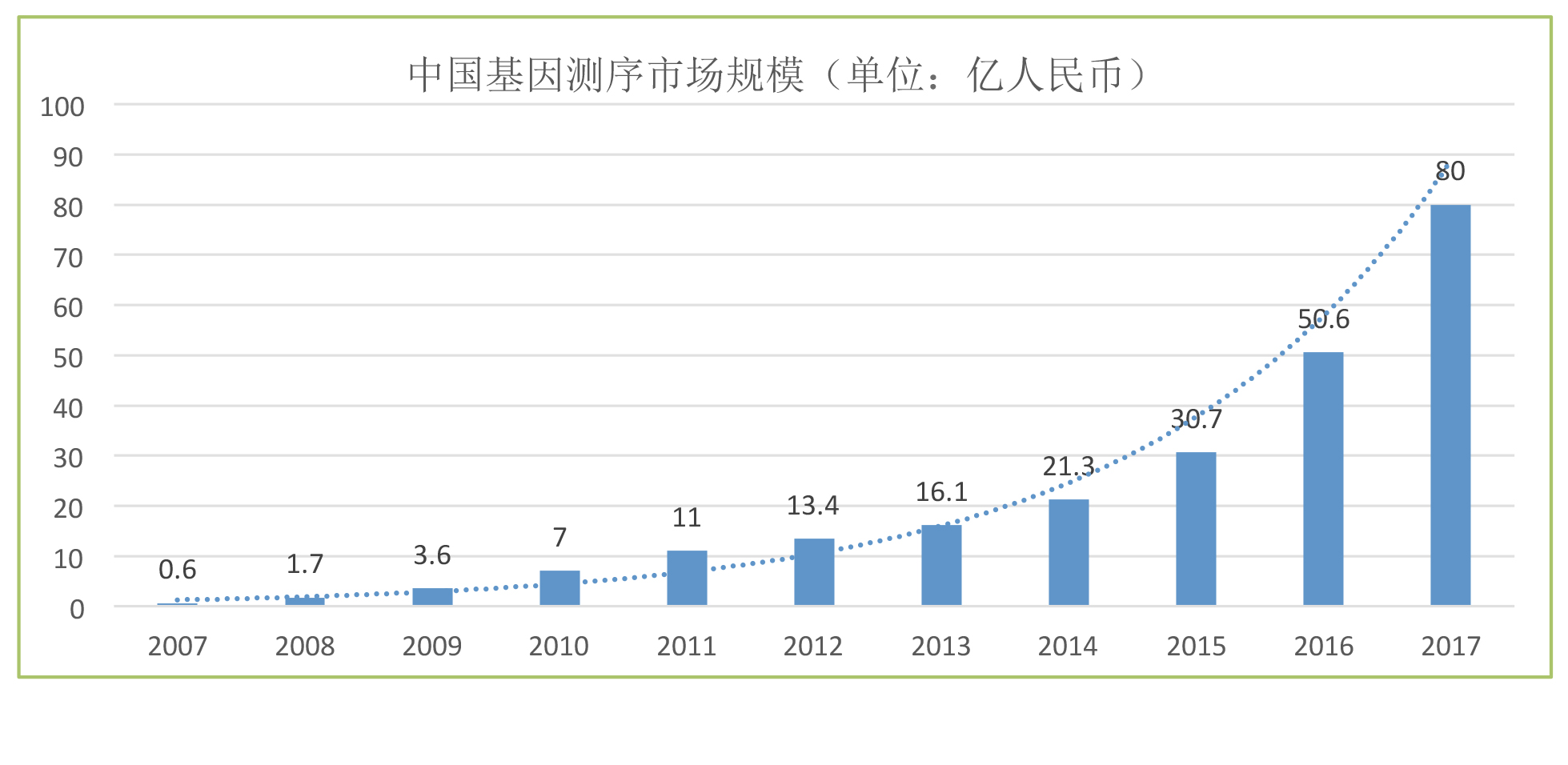

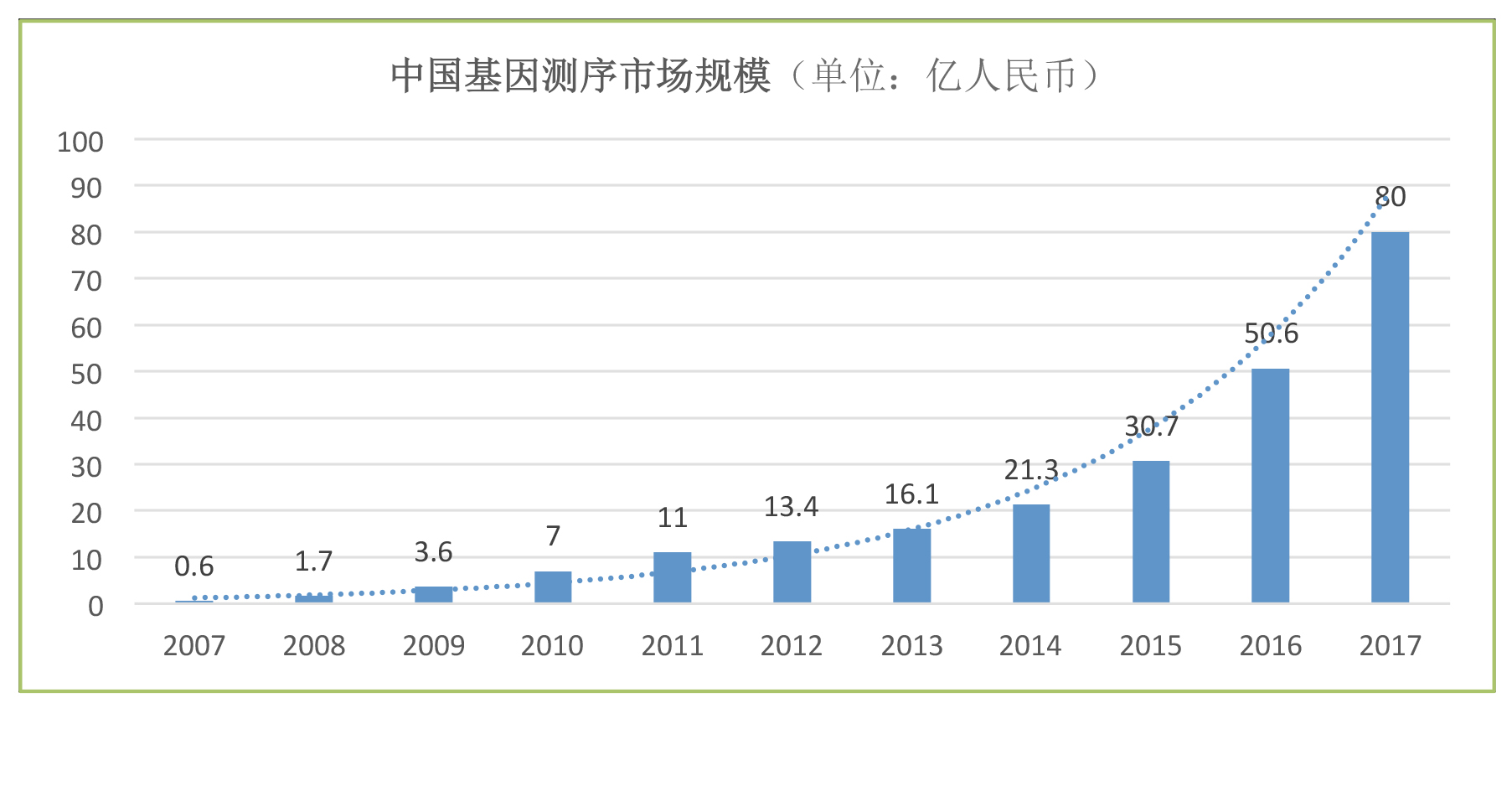

图表6:中国基因测序市场规模

数据来源: BCC Reaserch

在可预见的未来,基因组学相关产业将在四大领域取得突破性的发展并产生商业价值:

(1)基因技术将被广泛应用于复杂疾病、农业基因组学、微生物学和宏基因组学等研究领域,将对人类健康、农业和环境保护带来巨大的变革;

(2)基因技术应用于生殖健康,将显著降低出生缺陷,提高人类健康水平;

(3)肿瘤基因组研究将揭示肿瘤的发病机制,肿瘤基因组测序技术成为肿瘤的个体化治疗的基础;

(4)基因组技术与传统临床医学的最新科研结果结合,形成精准医疗,为疾病诊断、治疗、临床决策带来革命性的改变。

1.6 监管部门及政策

1.6.1 监管部门

整个基因检测行业涉及细分行业众多,包括医院、临检中心、仪器试剂生产企业、商业公司、不同的技术平台等,所以涉及的监管部门也较多。

(一)发改委

负责制定基因检测产业的发展规划。2015年6月,国家发改委发布《国家发展改革委关于实施新兴产业重大工程包的通知》,其中提到要重点发展基因检测等新型医疗技术,并将在3年时间内建设30个基因检测技术应用示范中心,快速推进基因检测临床应用以及基因检测仪器试剂的国产化。

地方发改委还参与基因检测项目的定价,例如四川发改委定价无创DNA产前检测项目的收费标准为2400元/次。

(二)卫健委

负责对开展基因检测机构的资质进行审查和规范,具体由三个部分监管,分别是医政医改局、妇幼司、临检中心。

(1)医政医改局先后发布遗传病诊断、产前筛查与诊断、植入前胚胎遗传学诊断、肿瘤诊断与治疗这四个专业的第一批基因测序临床试点名单,《药物代谢酶和药物作用靶点基因检测技术指南(试行)》、《肿瘤个体化治疗检测技术指南(试行)》等规范;

(2)妇幼司则针对产前检测在医政医改局试点名单的基础上增加了108家医疗服务机构开展NIPT高通量测序技术临床试点,并审核通过13家机构开展植入前胚胎遗传学诊断临床试点;

(3)临检中心的职责是承担临床检验质量管理与控制工作,运行全国临床检验室间质量评价计划,建立、应用临床检验参考系统,对开展基因检测服务的医学实验室进行评估和验收。

(三)国家市场监督管理总局

2018年国务院机构改革,组建国家市场监督管理总局,不再保留国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局。组建国家药品监督管理局,由国家市场监督管理总局管理,主要职责是负责药品、化妆品、医疗器械的注册并实施监督管理。基因检测产业链中仪器、试剂、分析软件统一按照医疗器械类别进行监管。

在高通量测序方面,原国家食药监总局先后批准了几款应用于NIPT的基因测序仪和检测试剂,但在肿瘤的诊断方面,2018年以前没有高通量测序仪和高通量检测试剂盒获批,试点单位只能以自制试剂(LDTs)的形式开展检测。

2018年8月,原CFDA分别批准了广州燃石医学检验所有限公司(以下简称“燃石医学”)和北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“诺禾致源”)两家公司的高通量测序(NGS)试剂盒,燃石医学的产品是4基因突变联合检测试剂盒,诺禾致源的产品是肺癌检测试剂盒;2018年9月,原CFDA批准了世和基因的肺癌NGS试剂盒;2018年11月,原CFDA批准了艾德生物的10基因突变NGS检测试剂盒;2019年2月,艾德生物的人类BRCA1基因和BRCA2基因突变检测试剂盒(维汝健)正式获NMPA批准上市;行业监管机构的认可极大地促进行业的发展。

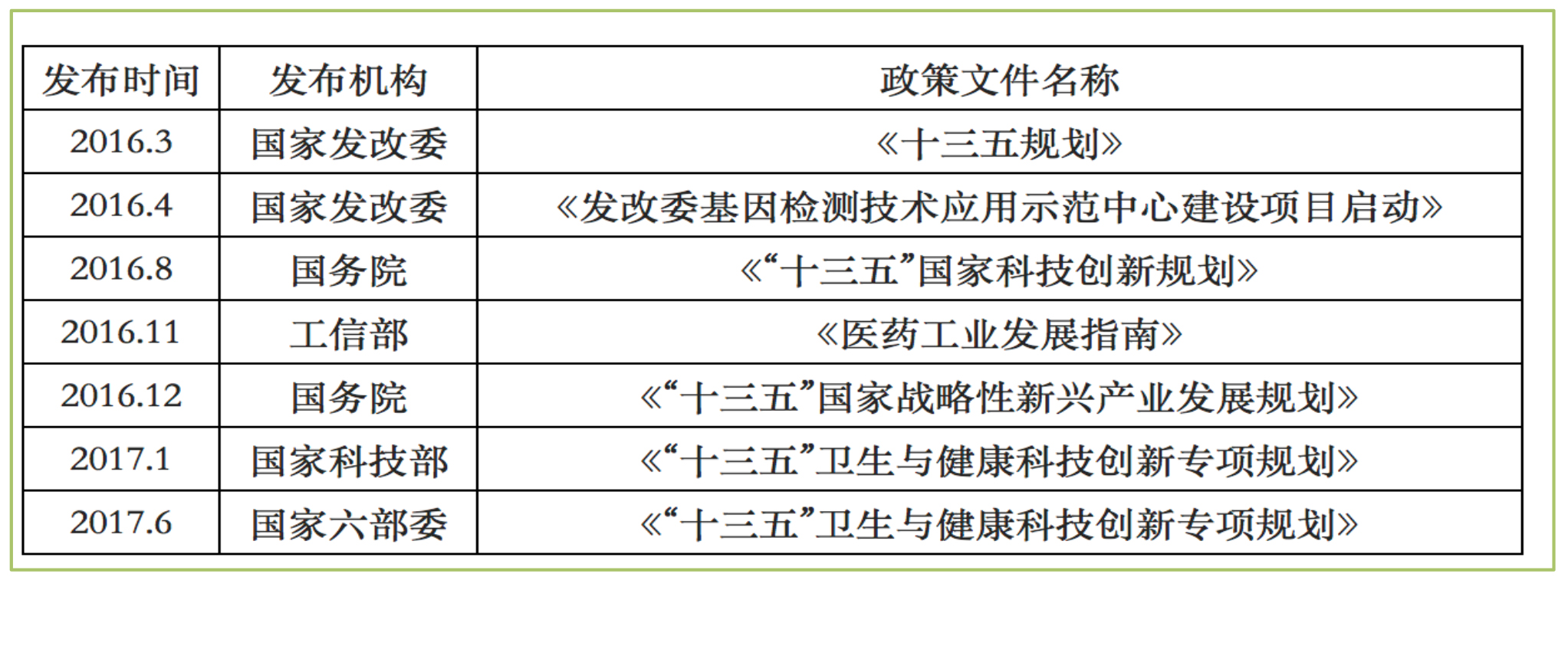

1.6.2 行业政策

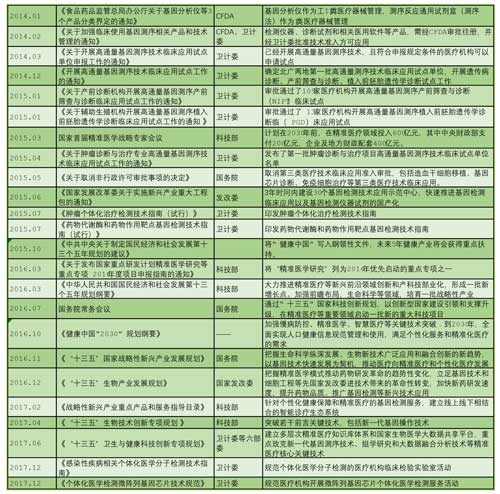

图表7:目前我国在执行的相关政策文件

图表8:目前我国在执行的相关法规文件

2014年起至今,我国各级部门陆续发布了部分重大政策利好基因测序行业的政策、法规,目前肿瘤基因检测产品有十余个进入绿色通道,CFDA的加速审批有力促进了国内相关企业的发展。

2017年10月中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,强调创新药品和医疗器械的优先审评审批。肿瘤基因测序平台作为最具潜力的创新医药平台之一,政策利好加速了行业发展。

二、产业链

基因测序行业的上游主要为设备端,包括测序仪、测序试剂和耗材的供应商,代表公司为 Illumina、Roche、Thermo Fisher等,国内90%以上的市场被进口所垄断。

基因测序行业中游主要为服务端即基因测序服务提供商,包括测序服务及生物信息学的数据分析、面向基础研究的测序服务和面向终端用户的临床、医疗类的测序服务,该领域增长速度最快,是国内企业的主攻方向,呈现出短期加速分散化的竞争态势。随着准入标准的提高,集中度提升是必然趋势,未来行业龙头、产业模式成熟且具备持续布局能力,以及具有强大生物信息学分析和数据处理能力的企业有望从中脱颖而出。

基因测序行业下游是应用端即终端用户,主要包括医院、第三方医学检验所(独立实验室,ICL) 的临床应用端,以及大学、医院、研究所、药企的科研机构端。从应用领域来看,目前相对成熟的是无创产前诊断(NIPT)的生育健康领域,未来最具价值的是肿瘤筛查和个性化治疗领域,其他还包括遗传缺陷基因检测、致病基因检测、病原微生物检测、疾病风险评估等。

图表9:中国基因测序产业链图谱

图表10:基因测序产业链上下游代表企业

备注:上述企业的市值/估值为2017年某统计时点的数值,不代表作者最新观点。

2.1 上游

基因测序行业的上游为测序仪、测序试剂和耗材的供应商,代表公司为Illumina、Roche、Thermo Fisher等,测序设备的科技含量和技术门槛很高,行业集中度高,国内90%以上的市场被国际巨头的产品所垄断。

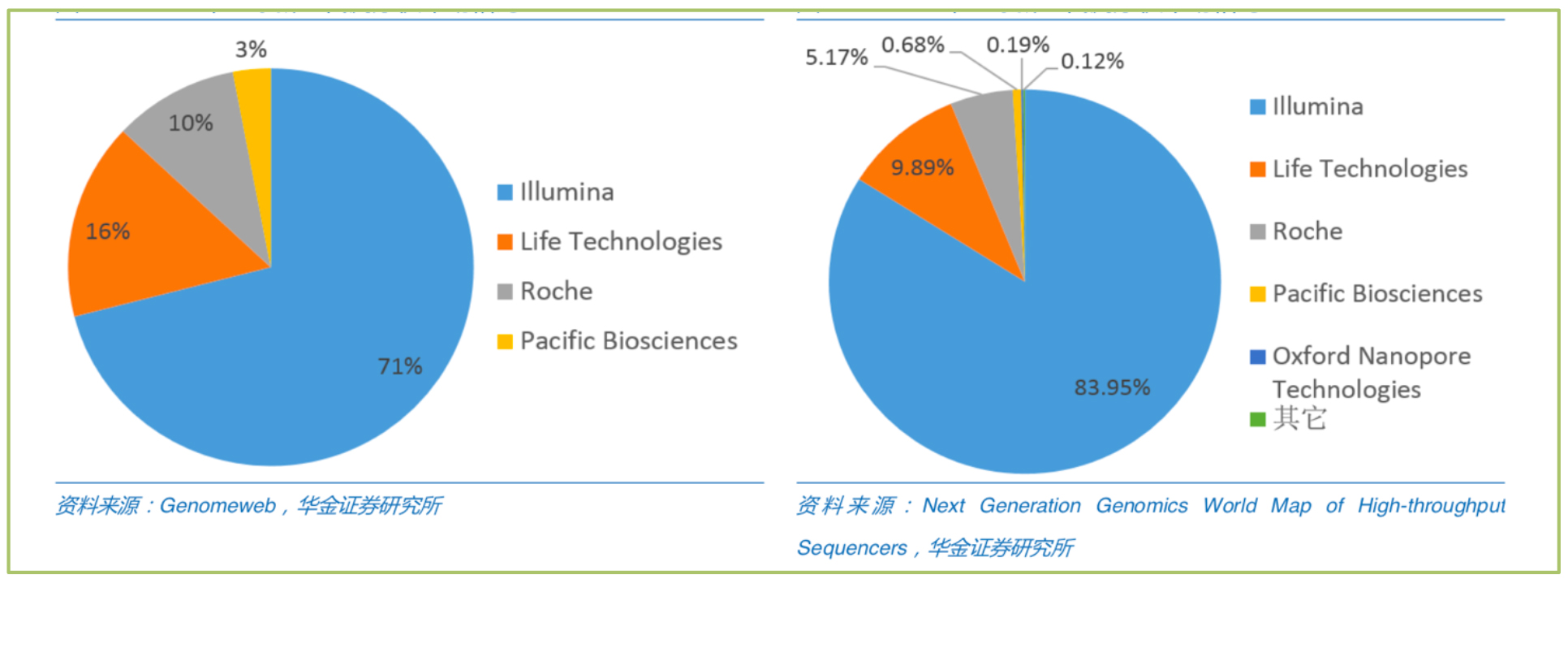

图表11:全球测序仪市场格局

2013年全球新一代测序仪市场格局、2016年全球新一代测序仪市场格局

测序行业上游竞争的核心是测序仪的竞争。此前,全球的测序仪市场被 Illumina、Life Technologies(2012年被Thermo Fisher收购)和Roche三家公司瓜分,长期处于寡头垄断的局面,其中又以Illumina的市场份额最大;2013年,Illumina的市场份额为71%;在之后的几年中,借助HiSeq系列测序仪的不断升级和推广,Illumina继续蚕食剩余的市场份额,逐渐形成了一家独大的局面;截至2016年末,Illumina的市场份额增长至 84%。

纵观第二代测序技术的发展历史,我们发现测序仪的开发模式主要是自主研发和外延并购两种。在发展初期,由于技术不成熟,企业多以自主研发为主。随着市场和技术的成熟,企业间并购逐渐增加,比如2006年Illumina收购 Solexa、2007年Roche收购454 Life Sciences、2010年Life Technologies收购Ion Torrent等。正是由于这种发展模式,第二代测序技术发展初期出现多强争霸的局面,随着优秀产品的不断研发成功以及重大并购亊件的发生,行业集中度不断增加,形成了强者恒强的局面。短期内Illumina等公司的行业垄断地位难以被打破,其它公司也难以进入测序仪市场参与竞争。在国内,Illumina采取与多家测序服务公司如贝瑞和康、安诺优达等合作的策略抢占市场,同时通过产品主动降价等策略抑制下游企业进入上游市场,从而掌握绝对的话语权,同时又通过下游企业的代理和市场推广来培育市场。

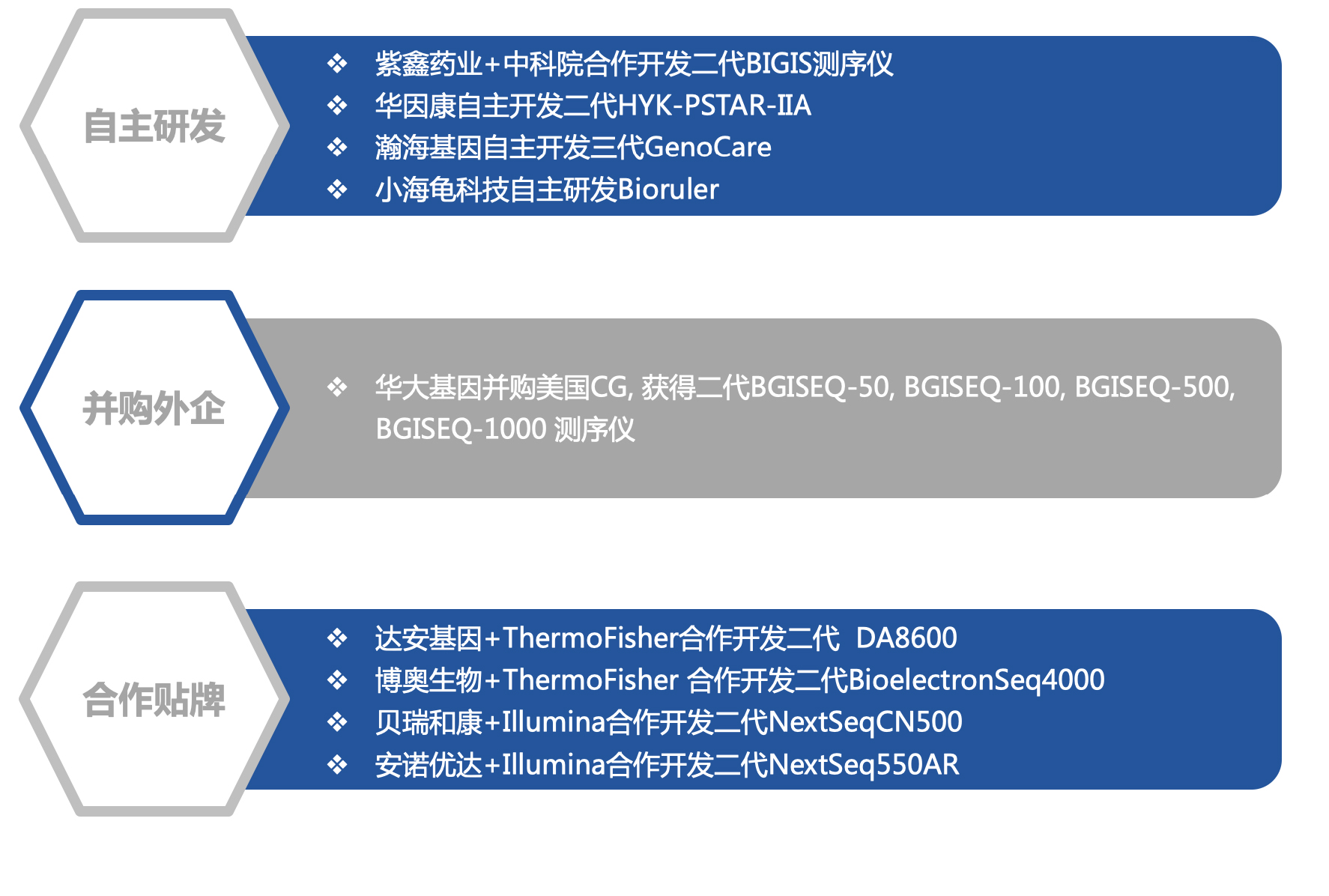

每一款新型测序仪的面世都是基于测序技术理论和方法的突破,因此测序仪市场技术壁垒很高,全球市场长期被国外几家大的测序仪生产商所垄断。近年来,我国的测序企业也开始尝试进入测序仪市场,主要有三种模式:(1)并购国外的测序仪生产企业,在其核心技术的基础上进行改造升级,推出自主品牌的测序仪,以华大基因股份有限公司为代表;(2)自主研发,以深圳华因康基因科技有限公司(以下简称“华因康基因”)、吉林紫鑫药业股份有限公司等公司(以下简称“吉林紫鑫”)为代表;(3)贴牌生产,与国外知名测序仪生产企业合作,在其测序仪原型的基础上加以改造,形成具有特殊用途的自主品牌的测序仪,代表公司是北京贝瑞和康生物技术有限公司(以下简称“贝瑞和康”)、达安基因和北京博奥生物有限公司(以下简称“博奥生物”)等。

目前国内测序仪生产企业无论是并购还是自主研发的测序仪,与市场上主流的测序仪相比还是存在性能较弱、成本较高等诸多劣势。

2.2 中游

行业中游为基因测序服务提供商,包括测序服务及生物信息学的数据分析、面向基础研究的测序服务和面向终端用户的临床、医疗类的测序服务(该领域增长速度最快,是国内企业的主攻方向),呈现出短期加速分散化的竞争态势。随着政策准入标准的提高,集中度提升是必然趋势,未来行业龙头、产业模式成熟且具备持续布局能力,以及具有强大生物信息学分析和数据处理能力的企业有望从中脱颖而出。

2.3 下游

行业下游是终端用户,主要包括医院、第三方医学检验所(独立实验室,ICL) 的临床应用端,以及大学、医院、研究所、医药企业等科研机构端、临床级应用端和消费级应用端,其中短期内易于产生商业化价值的是临床端和消费端。从应用领域来看,目前相对成熟的是无创产前诊断(NIPT)的生育健康领域,未来最具价值的是肿瘤筛查和个性化治疗领域,其他还包括遗传缺陷基因检测、致病基因检测、病原微生物检测、疾病风险评估等。

科研端的客户主要是各大高校及科研院所的研究人员,基因测序作为一项基础性的外包服务供给科研人员。

临床端的主要客户是医生和患者,精准医疗可以提升医生的诊疗水平。消费端的主要客户是患者,出于对健康的考虑,他们希望通过基因测序技术进行疾病的预防和筛查、医疗伴随诊断、治疗后健康的指标监控等技术手段来降低健康风险。

基因测序行业最终面向的终端是个人客户,但目前市场处于推广阶段,针对C端用户的市场推广成本太高,而目前国内大部分医疗机构不具备独立向患者提供基因测序服务的能力,为基因测序企业进行商业合作提供了机会。目前与基因测序行业合作较多的相关医疗机构主要是综合性医院或专科医院的检验科、体检中心、第三方医检所等。

不同的基因测序企业除了基础的测序服务外,在不断开发自己的独特临床产品线(肿瘤类、生育健康类和慢性病类),因为生物医学诊断产品的研发特殊性(技术壁垒高,临床产品开发难),大部分企业仍处于收集大量临床生物样本并分析、开发诊断产品的持续研发投入阶段。未来基因测序企业如果开发出来独特的临床诊断产品,将长期垄断市场,为企业带来丰厚的收益。

三、行业发展状况

3.1 国际发展现状

(1)全球基因组学应用行业概况

从1988年人类基因组计划启动开始,基因组学应用的壮阔前景开始展现在人类面前,1998年毛细管测序技术问世,2005年第二代测序仪诞生,2013年第二代测序仪上市。随着测序成本的显著降低和生物信息分析能力的显著上升,美国等西方发达国家已在这一领域做出前瞻式布局,鼓励高端测序仪的研发和商业化、建立配套的生物信息计算平台、推进基因组领域的科学研发和临床转化。

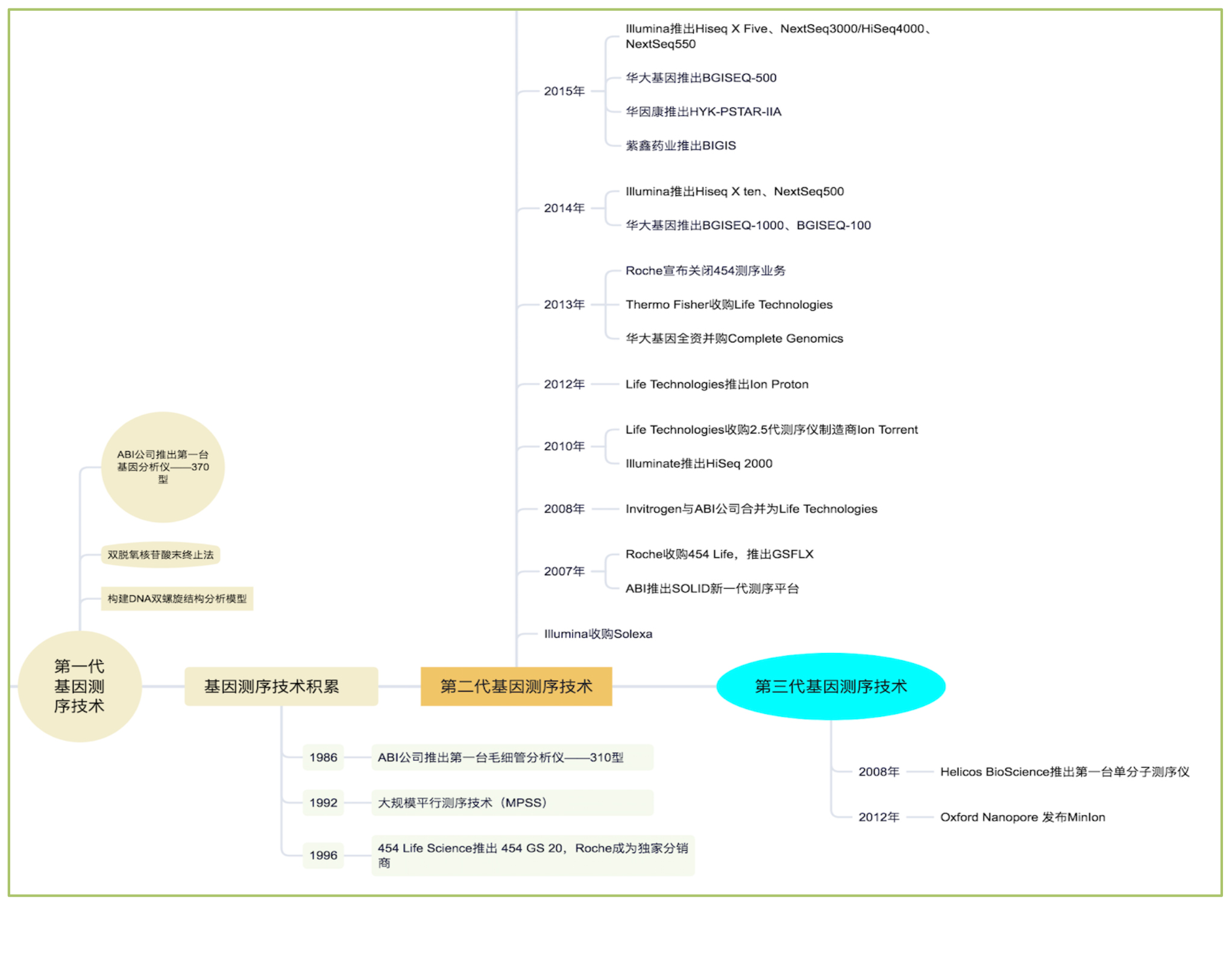

(2)基因测序技术的发展现状

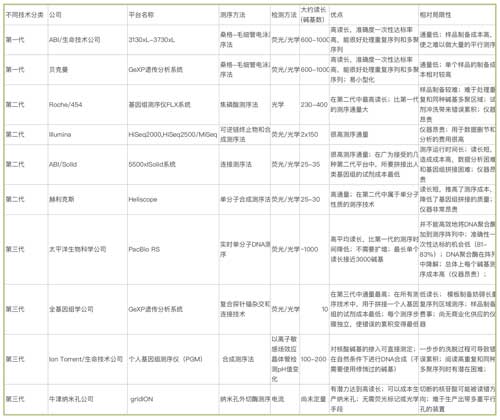

自Frederick Sanger提出双脱氧核苷酸末端终止法以来,测序技术已经历了近40年的发展,根据核心技术的区别与进步,可以分为三代:

图表12:基因测序技术发展简图

资料来源:吾爱彩金社区整理

第一代测序技术——始于1977年

1977年,Sanger提出了双脱氧核苷酸末端终止法,同年A.M.Maxam和W.Gilber也提出了化学酶解法,标志着第一代测序技术的诞生。

第二代测序技术——始于2005年

2005年,454 Life Sciences公司开发出全球第一台商业化的基于边合成边测序技术(Sequencing by Synthesis)的第二代DNA测序仪GS 20,拉开了基因产业发展的序幕。之后数年基因测序行业内经历了激烈的竞争,逐步形成较为稳定的格局:

(a)2006年,ABI公司推出Solid测序平台。2008年Invitrogen与ABI合并成立了Life Technologies。2010年Life Technologies收购Ion Torrent,2013年Life Technologies被科研服务供应商Thermo Fisher收购,SOLiD平台逐步淡出市场,主推2011和2012年陆续发布的Ion PGM和Ion Proton两款测序设备。

(b)2006年Illumina收购Solexa,全面接收Solexa的研发平台之后,开发出了著名的HiSeq平台系列。2010年Illumina推出技术更新的第二代高通量测序仪(HiSeq 2000),测序周期和成本大幅下降。

(c)2007年Roche收购454 Life Sciences,2013年Roche宣布关闭454测序业务,并决定于2016年全面终止相关服务,454测序仪逐渐退出市场。

(d)2013年华大基因全资并购Complete Genomics,全面接收研发平台后,分别于2014年推出测序仪BGISEQ-1000、BGISEQ-100,2015年推出新型桌面化测序系统BGISEQ-500。

第三代测序技术——始于2008年

2008年Helicos Biosciences推出了首台单分子测序仪。2011年4月Pacific Biosciences推出PacBio RS。

相较第二代测序,第三代测序具有速度快、读长长、可直接测甲基化的DNA序列、不需要PCR扩增、无碱基偏好等优点,同时也存在准确率低、依赖酶活性等缺陷。未来,第三代测序技术是长期发展趋势。

目前测序服务行业的商业市场上最成熟的技术是NGS技术。

(3)临床测序服务技术

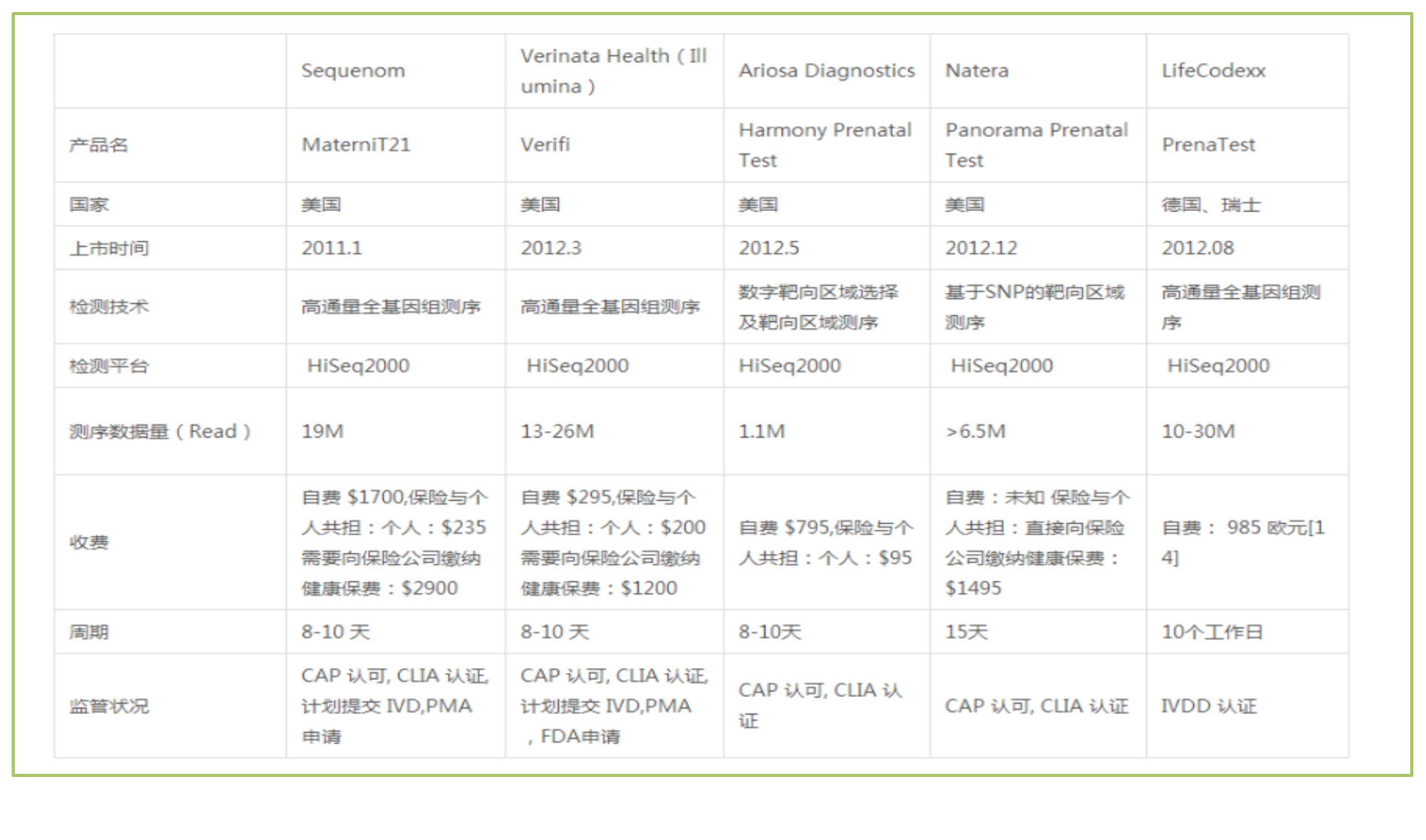

全球第一个基因测序的临床产品(NIPT)于2011年起诞生于美国,目前美国的NIPT市场主要为4家公司所覆盖,分别为Sequenom,Verinata Health (2013年被Illumina收购),Ariosa Diagnostics 和Natera 。

图表13:国外NIPT公司概况

四家公司的NIPT服务技术主要包含以下两类:

(1)采用高通量全基因测序的方法对样本进行检测。采用高通量全基因组测序方法的Sequenom和Verinata公司所提供的检测产品,需要的测序数据量相对较大,每个检测样本需要获得的Reads数需要达到1300万条以上。

(2)采用靶向区域测序的方法对染色体多倍性进行分析。由于进行染色体多倍性分析所选择的区段大小不同,所需要的测序数据量也不尽相同。

美国的NIPT公司在费用支付上通常采用两种方式,个人自费或个人及保险共担的形式。个人自费所需要支付的费用从295美金到1700美金不等。例如Verinata在美国已拿到超过1.3亿人次的保险合同,而Sequenom也已拿到类似数量的保险合同。

在欧洲,NIPT市场主要为LifeCodexx公司所占有。该公司是唯一一家获得欧洲NIPT IVDD(体外诊断指令)认证的公司。其通过与Sequenom合作,采纳了Sequenom的技术规范,单个样本的检测数据量达到10-30M,单次检测费用需要1,000欧元左右。

3.2 国内发展现状

(一)上游基因测序仪器和试剂生产

我国的《外商投资禁止目录》明确规定,禁止外商从事基因测序相关业务,国外基因测序相关设备生产企业只能通过授权华大基因、贝瑞基因等国内企业通过贴牌方式进入国内市场,而基因测序服务行业国外企业则无法涉足。

目前国内企业在核心测序技术及配套仪器制造方面与国际知名企业存在较大的差距,短期内较难研发出具有世界先进水平的基因测序仪,因此目前主要在测序试剂、耗材、检测等项目的开发领域进行布局。

在国产商业测序仪市场方面,国内企业通过海外并购、贴牌生产和自主研发等方式在市场逐渐建立自己的品牌口碑,已经在仪器和试剂层面均获得注册证。

图表14:国内基因测序仪生产厂家发展路径

2014年7月,华大基因的新一代测序产品也获得了CFDA的批准,包括BGISEQ-100、BGISEQ-1000两个型号的基因测序仪,以及胎儿染色体非整倍体(T21、T18和T13)检测试剂盒。

2014年11月5日,国家食品药品监督管理总局批准了达安基因的基因测序仪和胎儿染色体非整倍体21三体、18三体和13三体检测试剂盒(半导体测序法)医疗器械注册。

2015年4月,贝瑞和康的基因测序仪(NextSeq CN500),以及胎儿染色体非整倍体(T13/T18/T21)检测试剂盒已通过国家食品药品监督管理总局(CFDA)的批准。NextSeq CN500基因测序仪是贝瑞和康与Illumina公司合作,为满足中国临床需求而设计制造的一款新型高通量的基因测序仪。

图表15:国产二代高通量测序仪(NGS)情况

(二)中游基因测序服务

从目前中国基因测序产业的格局来看,华大基因在研发技术源头依然具备一定优势,但是在商业市场上“一家独大”局面已改变,整个测序服务的产业链已走向细分领域深度竞争的局面。从市场需求的角度来看,基因测序的市场发展十分广阔。从疾病发病率趋势看,近十年来我国癌症发病率和死亡率不断上升,从实现时间和疗法本身的潜力角度来看,癌症的测序应用将会是未来一段时间最大的市场。

目前国内的基因测序公司,多分布在产业链中下游。国内中小型的基因测序服务公司有有几百家,其中有约30多家有技术优势的公司在基因数据库与分析方面布局,近40家公司在研发基因数据与各种疾病的关联度方面布局,近100家公司锁定肿瘤相关领域。

基因测序市场的应用主要集中在产前DNA检测(NIPT)、癌症诊断和遗传疾病检测等项目。比如产前DNA检测可通过对孕妇外周血的基因测序,了解到胎儿的基因情况,诊断胎儿的染色体是否存在异常情况从而导致一些临床疾病。

2014年华大基因和达安基因的胎儿染色体非整倍体检测试剂盒(NIPT)相继获批,2015年博奥生物和贝瑞基因的胎儿染色体非整倍体检测试剂盒(NIPT)相继获批,2017年安诺优达的NIPT试剂盒获批,至今国内已有5家基因测序公司获得NIPT的批文,基因测序在生育健康市场得到快速发展。

四、市场规模

4.1 全球市场规模

近几年来整个基因测序市场飞速发展,从2007年的7.94亿美元增长到2017年的53亿美元,预计未来几年依旧会保持快速增长的势头,2020年将达到138亿美元,年复合增长率约为18.70%(见下图表16)。

图表16: 2007-2017年全球基因测序服务市场规模

数据来源:前瞻产业研究院

根据Illumina的预估,全球基因测序服务市场容量有200亿美元,其中,肿瘤学120亿美元、生命科学50亿美元(包括生命科学工具、复杂病症,农业基因以及影响因子和宏基因组)、生育和基因健康20亿美元(包括孕妇和新生儿童的检测,以及基因健康)、其他方面应用10亿美元。

4.2 国内市场规模

我国基因测序行业近3年保持30%以上的增速,未来仍将持续快速增长。中国基因测序服务市场规模在2017年达到80亿人民币左右,近3年的行业平均增速超过35%。

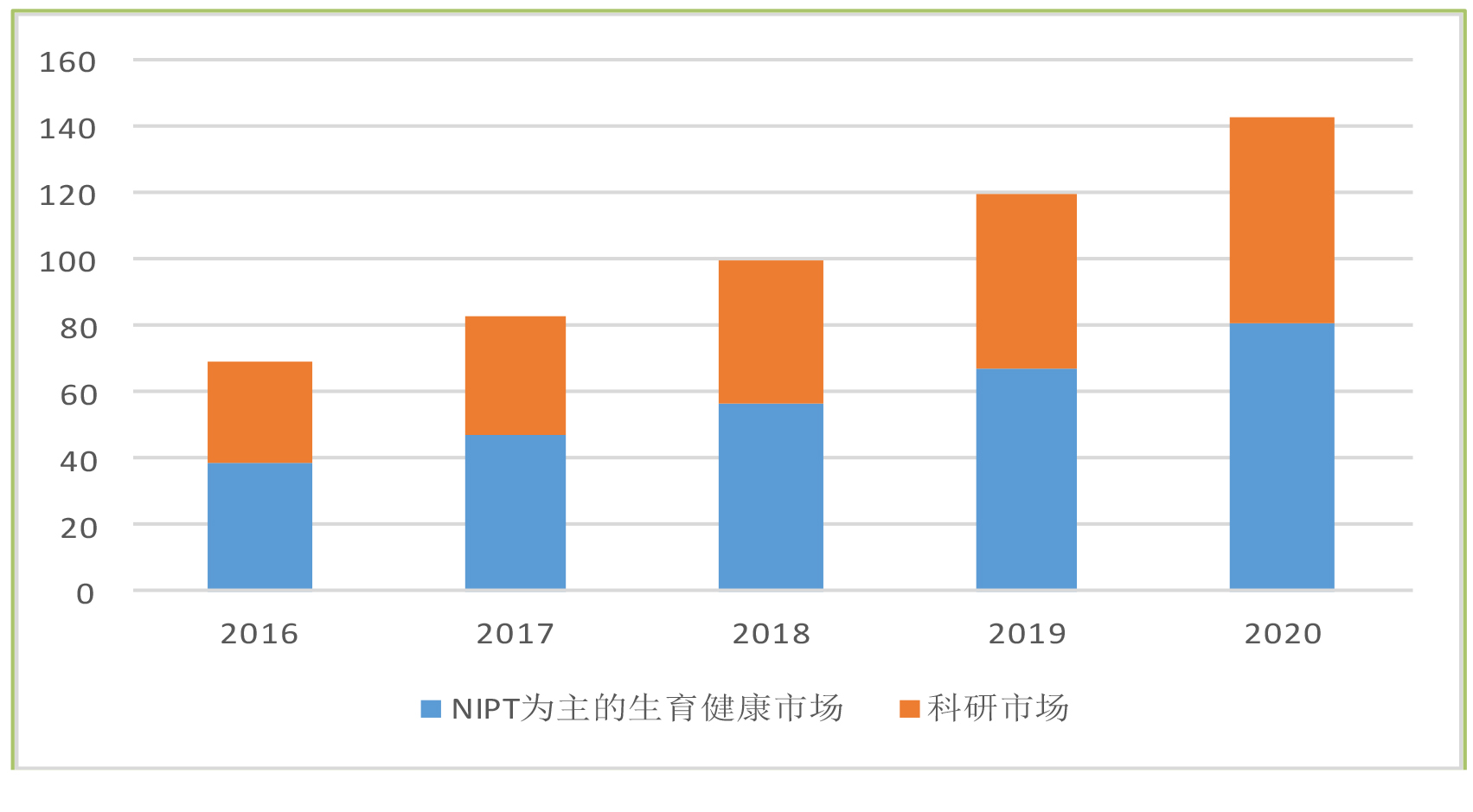

《国家“十三五”科技创新发展规划(2016-2020年)》提出建立百万健康人群和重点疾病病人的前瞻队列,即构建大规模中国人群遗传队列图谱,以此估值2016年-2020年基因测序市场规模。根据华大基因的测算,一个人一生健康相关的数据整合起来大约10TB,则一百万人的数据约为10EB,其中约1%为可有效解读的基因数据,测序费用为0.014美元/兆(汇率1美元=6.9元人民币),因此按照十三五规划的保守预计,在2020年,基因测序市场规模有望达到100亿元。

目前我国基因测序主要集中在生育健康领域,如果未来基因检测技术在肿瘤等复杂类疾病领域出现临床级突破,有望开启千亿基因测序市场。

图表17: 中国基因测序市场规模

数据来源:前瞻产业研究院

图表18:中国基因测序主要市场预测(亿元人民币)

数据来源:吾爱彩金社区预测

从目前基因测序的终端市场分析,NIPT占据了约50%的市场,其余市场为科研用户,而肿瘤或慢性病的基因测序产品尚未形成销售规模,暂未纳入分析中。

五、行业竞争情况

5.1 行业竞争要素

(1)技术研发

a.设备及试剂生产商:仪器技术技术壁垒

图表19:基因测序技术研发历程

如上图所列部分技术指标,二代基因测序技术的研发过程就是技术的不断完善过程,因为人体由30亿个碱基构成的人类基因组,且人类在遗传过程中有部分基因组变异、缺失或重组,每人的基因组都存在不同之处,目前已知有大约4,000种遗传疾病与不同的基因相关,因此测试基因片段的大小、准确率是基因测序技术高低的最大区别。

b.基因测序服务商:数据处理分析能力是核心竞争力

数据分析是目前第三方基因测序服务机构的核心业务,而生物信息分析又是数据分析的瓶颈环节。衡量基因测序公司数据分析能力的关键指标是其数据库样本量和数据分析方法。数据库是决定检测比对结果准确度和精确度的重要因素之一,数据库样本量需要通过长时间大量的客户数据样本的积累,而数据分析能力需要通过基于数据库综合运用基因组学、临床医学、大数据等学科进行长期的摸索和验证。所以目前国际上真正具备数据处理分析能力的公司极少。目前国内很多第三方测序服务机构实质上不具备数据分析的完整能力,造成测序服务的结果不稳定,即同一样本,由于测序公司的数据分析能力不同,可能产生不同的数据分析结果,对临床上的医疗和诊断也带来不确定性,影响了精准医疗产业的发展。

(2)人才壁垒

基因测序属于新兴学科,对人才的职业素养要求很高。目前根据国内行业的要求,基因测序企业的测序分析业务开展至少在团队中需要多名来自两个不同学科(生物学&信息技术)的专业人员(硕士以上),甚至专修生物信息学的研究人员(博士以上),方可科学、准确的完成核心业务。同时由于基因测序的临床应用面对不同的科室(肿瘤、心内科、肾内科等),企业也必须配备临床医学的技术人员,才能充分应对市场竞争。

(3)销售模式和营销网络

目前处于基因测序行业第一梯队的测序服务公司通常的技术服务和销售模式是在全国人口大省,即潜在的客户区域设立自己的第三方医学检验所(提前布局的企业在2015年起就快速获得了卫计委的基础测序试点资格),在各地配备直销人员,以底价作为检测价格,由直销人员自由开拓市场与当地医院达成合作,进入医院的招投标体系,由医院引导客户购买,一般在公司层面不与代理商产生合作关系。

基于上述的销售模式,实质上基因测序服务公司的销售网络不清晰,且在不同地区的销售终端价格差异较大,竞争激烈。

5.2 行业竞争格局

(一)上游设备制造端:国际寡头垄断,试剂耗材存在机会

基因测序仪行业已经形成寡头垄断的格局,二代测序市场主流测序平台主要是四大家:Illumina、Ion Torrent/Life Technologies(2014年被Thermo Fisher收购)、454 Life Sciences/Roche、 Pacific Biosciences。根据Genomeweb 2013 度年全球测序仪器市场调查显示,Illumina占据了全球测序仪器市场71%的份额,Life technologies则排名第二分得16%的市场份额,罗氏和PacBio则以10%和3%分列第三和第四位。

DNA样品在放入测序设备中检测前,需要大量的前置处理工作,而基因测序仪厂商不涉及此类业务,目前有进口和国产的供应商同时在提供此类产品,因此该环节所使用的试剂耗材存在国产厂家的竞争机会,该领域正处于进口替代的阶段。

(二)测序服务端竞争同质化,但具商业想象空间

目前国内测序服务企业约600多家,分布在中国的不同地域,头部公司占据北上广深市场,向二三线城市渗透;中部公司把控不同区域的医院和高端体检机构等医疗资源,意图打造区域市场垄断;尾部公司把控少量医疗机构资源,通过“获客转包”赚取差价。

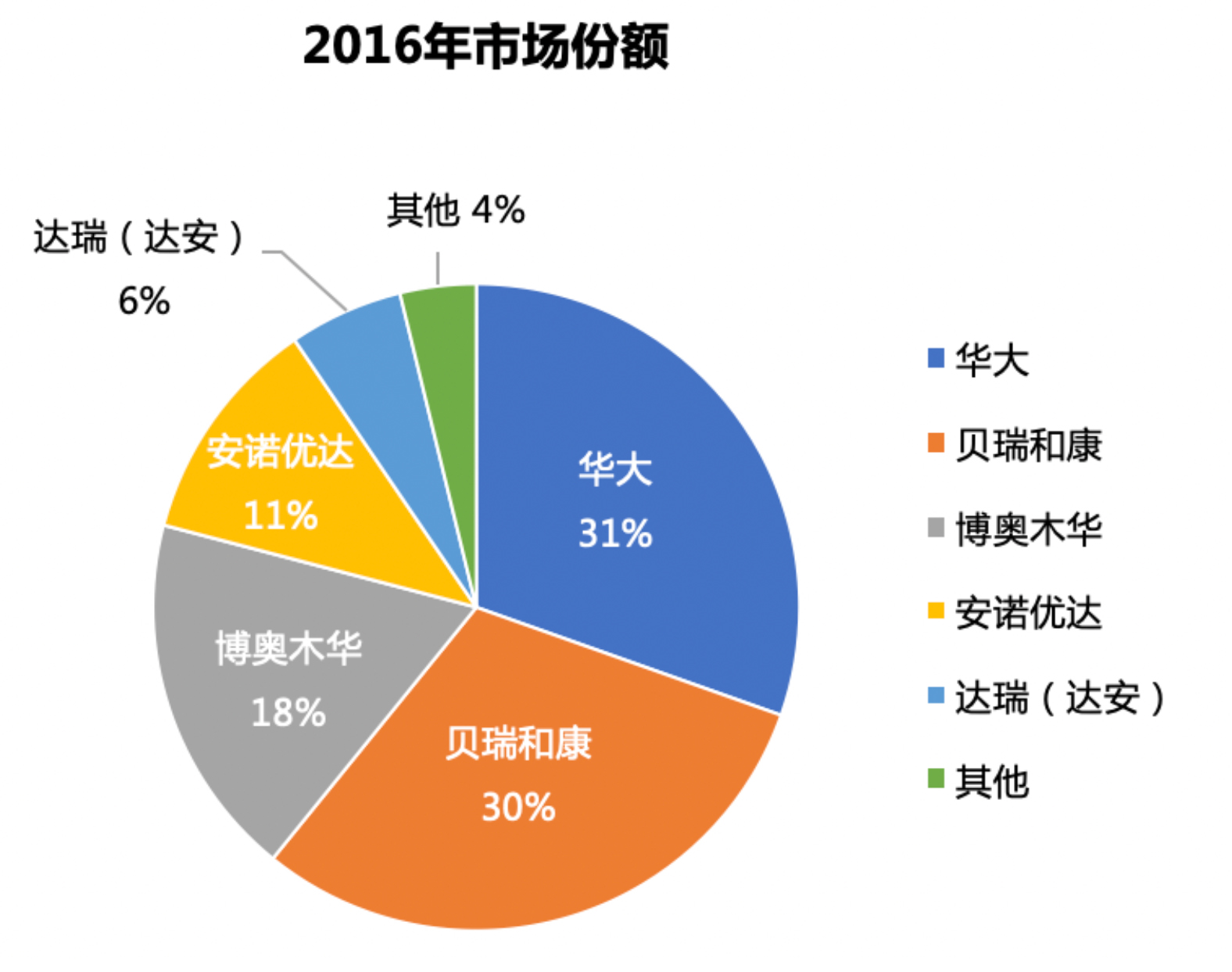

图表20:2016年国内NIPT行业市场份额情况

基因测序行业整体虽然已经形成一定的产业规模,但行业整体集中度不高,在不同的专业细分领域出现了一批代表性企业,目前国内NIPT检测80%以上的检测市场实质上由5家拥有CFDA注册证的企业所垄断。

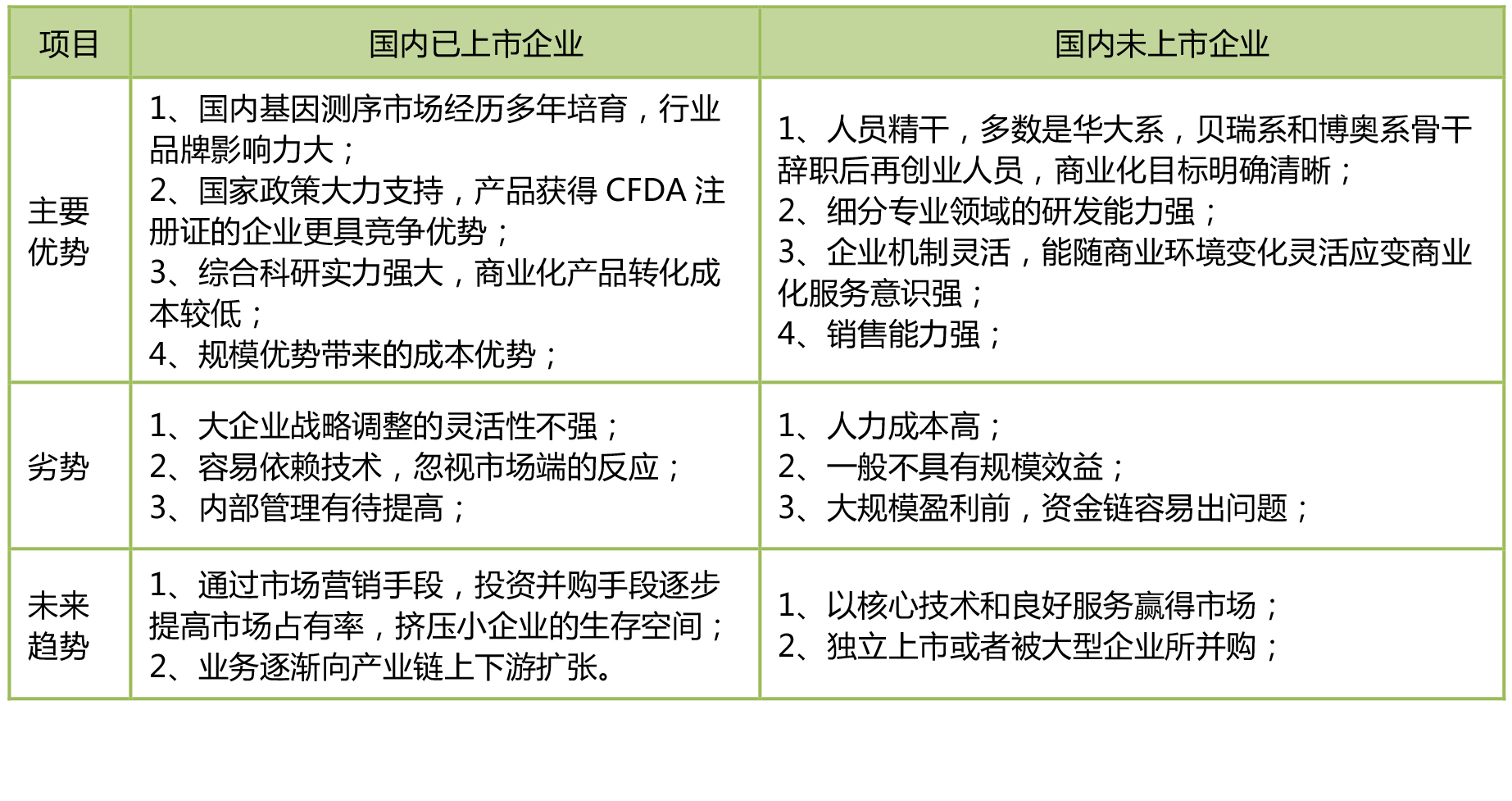

图表21:国内基因测序行业内不同企业的竞争优劣势简析

5.3 行业主要企业

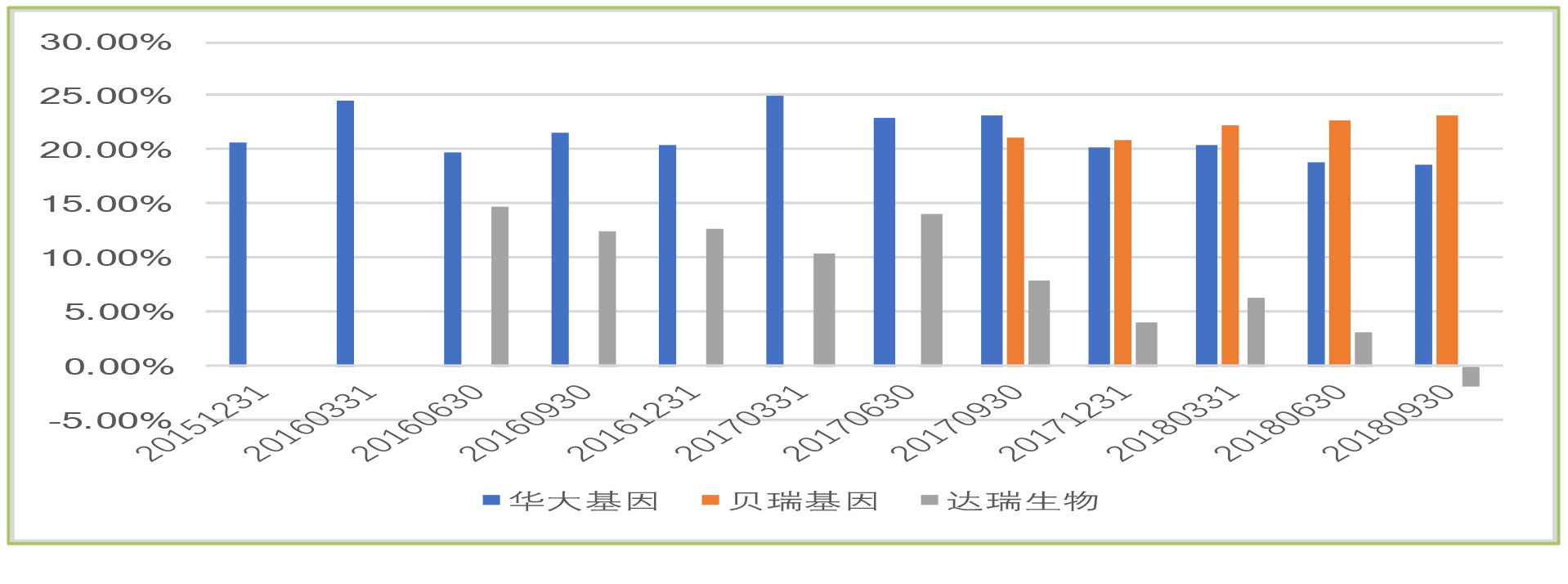

2010年美国批准第一个NIPT产品,中国的基因测序行业紧随全球科技潮流,从2015年起至今,仅有华大基因、贝瑞基因、博奥生物、安诺优达基因科技(北京)有限公司(以下简称“安诺优达”)和达安基因(其基因测序公司为达瑞生物)五家企业获得CFDA的NIPT产品批文,虽然国内NGS企业众多,但涉及NIPT检测市场的主要份额集中在头部公司,以下列举三家基因测序上市公司(华大基因、贝瑞基因、达瑞生物)的财务数据,从财务和业务角度分析其基因测序行业的基本规律。

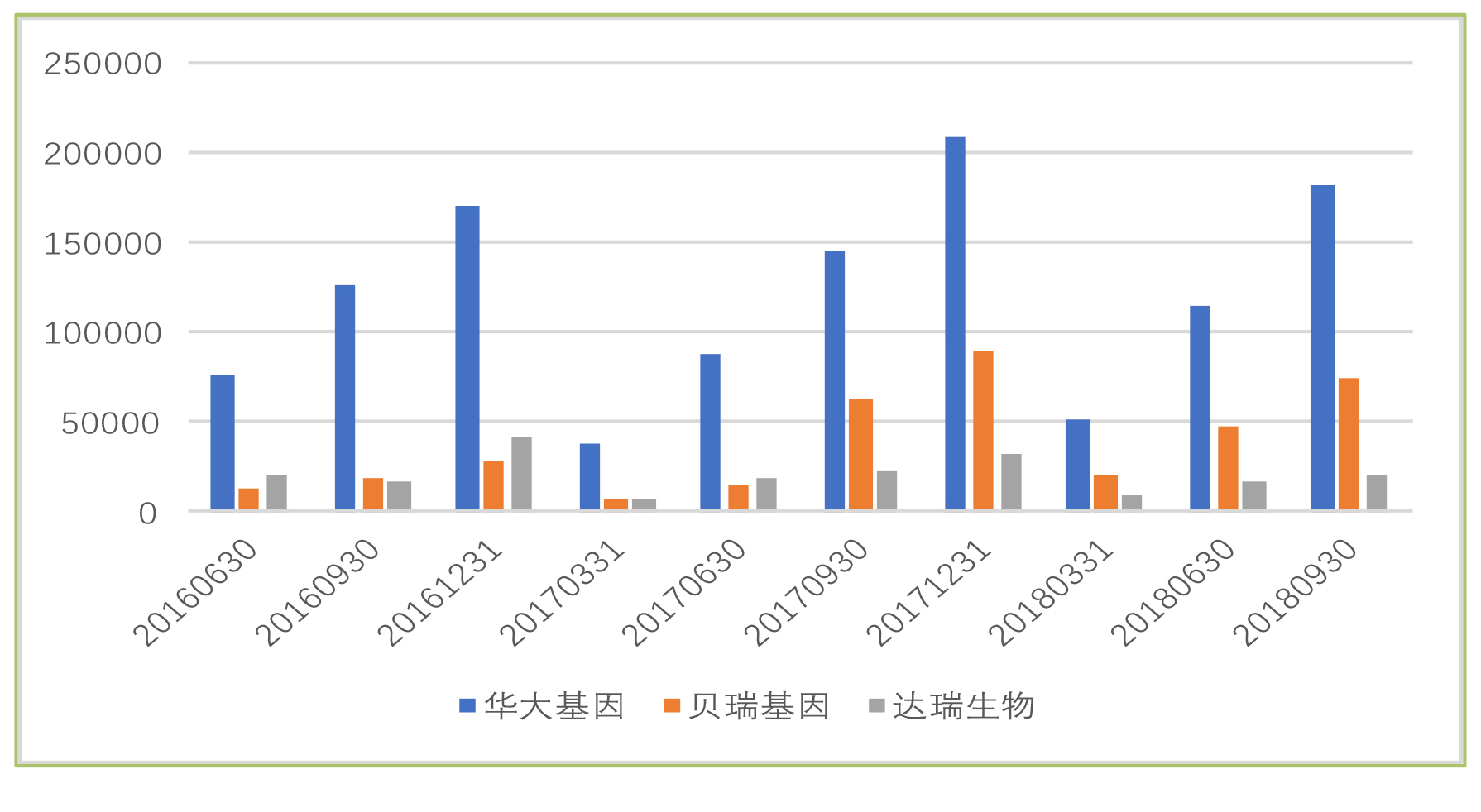

图表22:三家基因测序上市公司营业收入对比(万元)

数据来源:上市公司公告

注:贝瑞基因2017年借壳“ST天仪”上市。

从三家上市公司的主营业务和营业收入对比,华大基因具备最强的综合科研实力,总体营业规模最大,且具备龙头效应;贝瑞基因在NIPT方面具备较强的科研实力,营收排名第二,两者都保持一定的增速;达瑞生物则由于科研实力相对不强,企业发展处于明显落后状态,属于市场被蚕食后处于相对弱势状态的企业。

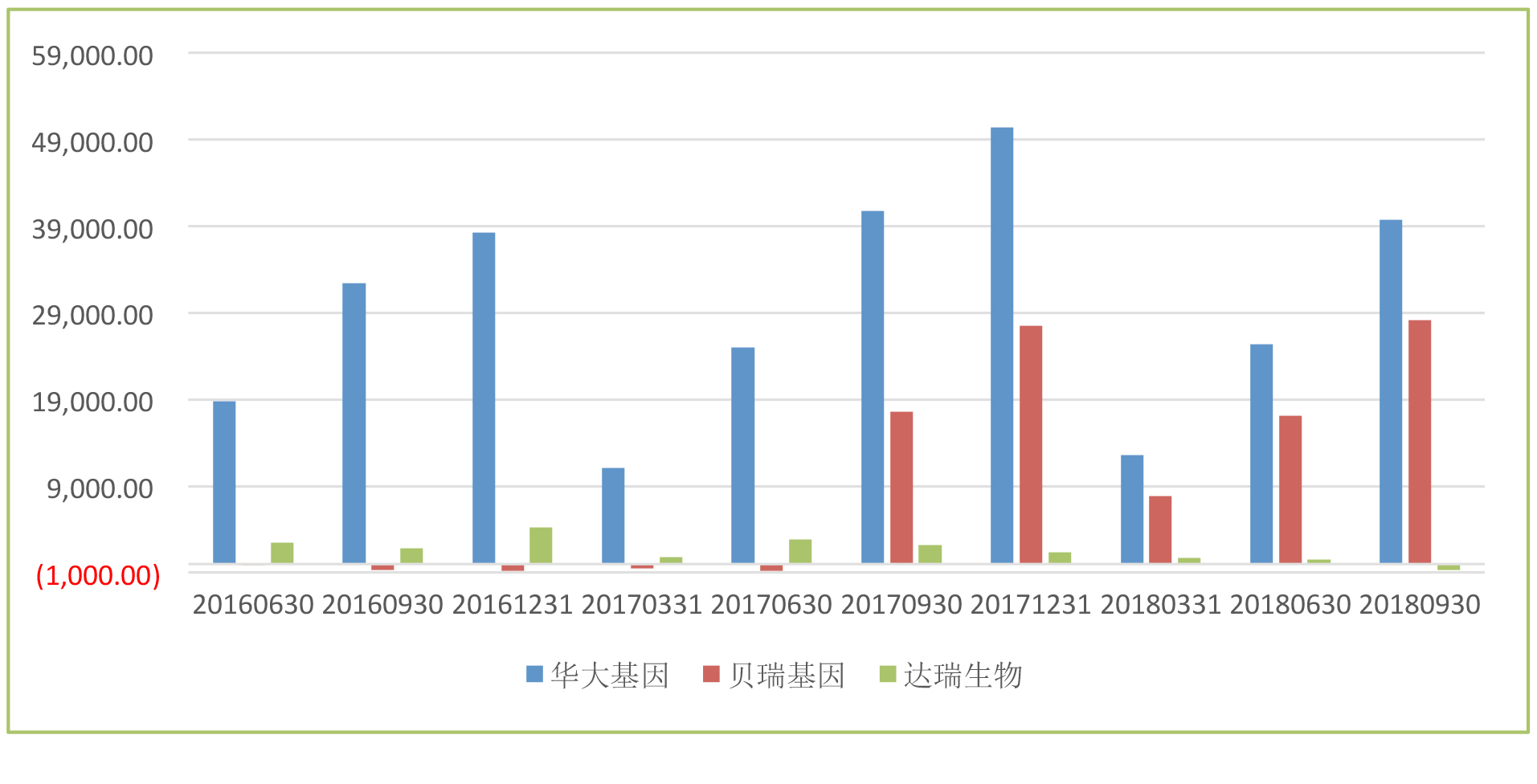

图表23:三家基因测序上市公司营业利润对比(万元)

数据来源:上市公司公告

从三家上市公司的营业利润对比,华大基因的营业利润总额最大,仍然具备龙头效应;贝瑞基因紧跟其后,两者依然保持一定的增速;达瑞生物则利润逐年递减,市场被蚕食后衰退,2018年首次出现亏损的状况。

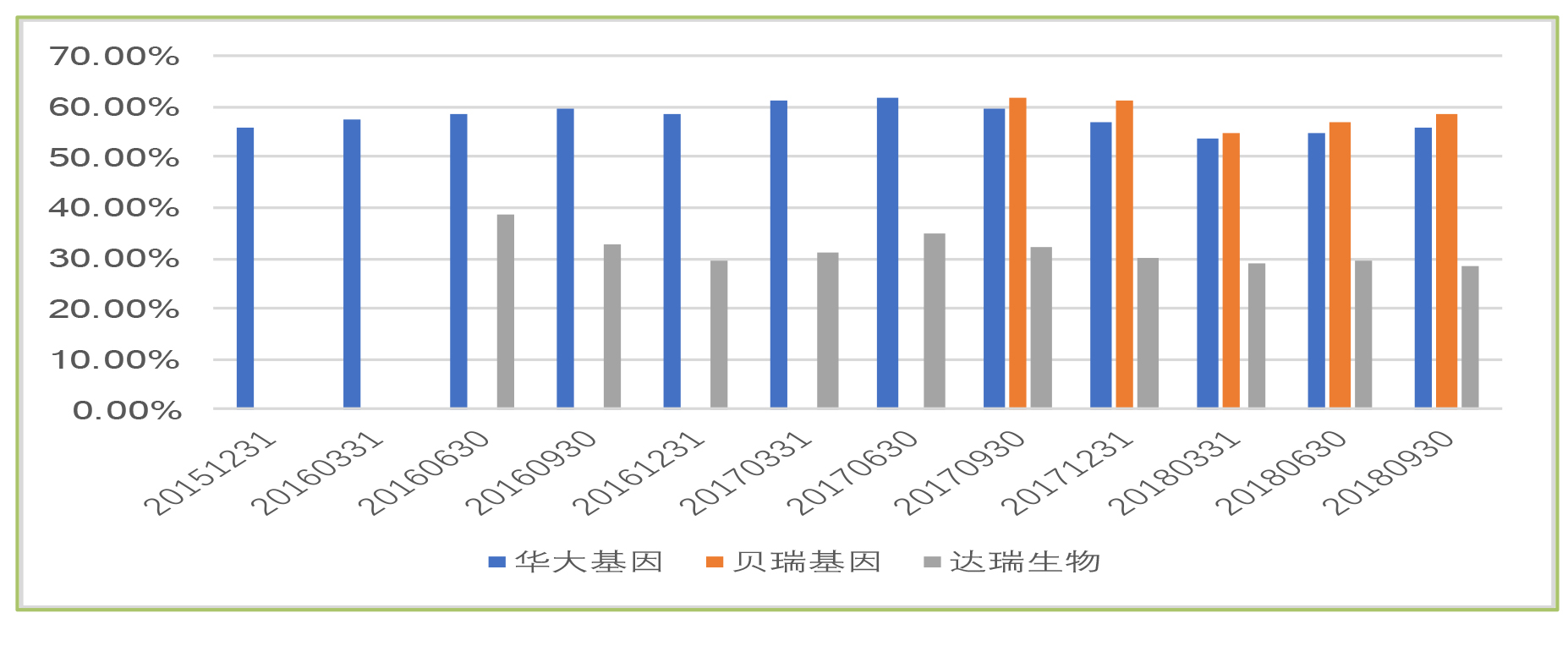

图表24:三家基因测序上市公司毛利率对比(万元)

数据来源:上市公司公告

从三家上市公司的主营业务和毛利率对比,可明显看出基因测序行业的核心要素之一是科研技术实力,达瑞生物由于科研实力、运营策略等相关因素,在基因测序业务中成本过高,毛利率仅有华大基因和贝瑞基因的50%左右。

图表25:三家基因测序上市公司净利率对比(万元)

数据来源:上市公司公告

从三家上市公司的净利率对比,可明显看出基因测序行业具备科技行业的特征,科研管理能力较弱的企业,净利率随之递减,达瑞生物由于科研实力、运营策略相对不强,在基因测序业务中存在成本过高,毛利率、净利率双低,业务也出现增速放缓的迹象。

(一)华大基因

基因测序龙头企业,2017年创业板上市,超过50%的业务收入来自生育健康类服务业务。目前拥有一支规模超过400人的研发团队,业务覆盖全球100多个国家和地区,与国内1,500多家科研机构和800多家医疗机构、超过2,000家海外医疗和科研机构开展合作。建成具有自主知识产权的高通量、低成本组学大平台,掌握基因测序等关键技术和生物数据分析核心算法。在现有科技服务和基因诊断业务的基础上,加强优势资源整合,进一步完成在高端诊断、基因测序、细胞治疗、基因治疗等领域的全方位技术和产业布局,实现公司自主产品在基因组学应用领域的全面覆盖。

优势:十年技术积累,建立一定的市场行业品牌

劣势:临床产品推出较慢

未来发展战略:全产业链

华大基因成功上市的原因分析:

(1)专业性,华大基因是中国第一家专业从事基因研究并进行市场化推广的企业,有10年以上的科学研究技术积累和市场推广经验;

(2)资本助力,历史上华大基因经历多轮融资,获得巨额资金,快速奠定了其行业第一的市场地位,通过不同的资源整合,对区域性企业的设立运营和后期并购,快速成长为行业龙头;

(3)行业风口,华大基因创立于精准医疗空白的时代,崛起于中国经济的快速发展时期,收益于临床诊断细分行业的巨大需求(NIPT、PDG等技术在生殖与健康领域的应用)。

华大基因近三年的营业收入平均增长率高于20%,未来业绩增长可期。

(二)贝瑞基因

基因测序在临床转化领域的商业新秀,于2017年借壳“ST天仪”上市,超过50%的业务收入来自医学检测类服务业务,实质上是生育健康检测业务,是华大基因的最大竞争对手。

国内较早将DNA测序技术应用于临床基因检测并对外提供服务的公司,与2000多家医疗机构建立了合作关系。拥有高标准的研发、市场、销售、客户服务等体系,共有1000多名员工,并建立以北京为中心,辐射青岛、上海、成都、长沙,以技术服务为主的临床检测中心的格局。布局全产业链,依托政策扶持与行业发展机遇,加强核心产品的研发力度,扩大技术优势,布局基因检测全产业链,即涵盖上游(基因检测仪器、试剂耗材、软件和基因数据库的研发与生产)、中游(婚前、孕前、产前、新生儿的遗传疾病检测、肿瘤检测服务)、下游(面向终端用户与医疗机构的服务与咨询)。

优势:深耕生育健康领域,在NIPT技术市场扎根,技术上不断突破,目前以成为国内NIPT检测成本最低的企业。

劣势:产品线单一,且市场竞争激烈,未来可能有利润下滑的风险,临床产品上市进度较慢。

未来发展战略:通过技术开发和产业链延伸来增加新的产品线。

(三)诺禾致源

源于科研领域的基因组学服务商,专注于基因测序在生命科学研究和人类健康领域的应用,致力于成为全球领先的基因组学产品和服务提供者。成立5年多时间,业务网络遍布国内众多城市,并设立有香港、美国和英国等海外业务中心。科技服务业务维持领先优势,同时加快海外市场拓展;于2016年购入第二套HiSeqX Ten测序平台,与Illumina合作开发二代测序Dx平台,重点突破肿瘤领域,积极布局个人基因组业务(消费端)。该企业目前IPO排队中。

优势:在建立基因测序科研服务领域成为市场龙头,2018年首次获批肿瘤领域的NGS检测试剂盒,未来可在临床产品领域获取更多市场份额。

劣势:长期面对科研用户,没有临床产品的销售经验。

未来可能的发展战略:拓展肿瘤领域的产品线, 扩张临床产品的市场。

(四)安诺优达

研发型快速成长的商业企业,专注于新一代基因组学技术在人类医学健康和生命科学研究两大领域的产业化应用。拥有自主研发的领先基因组测序和生物信息学技术,建立了领先的高通量测序平台和高性能计算平台,形成了强大的Bio-IT 基础和产业化服务能力。医学健康领域,已在生育健康、肿瘤个性化诊疗和基因体检几大方向形成了较成熟的产品体系和品牌效应。科技服务领域,在单细胞技术、Hi-C 技术等领域形成特色优势,从而为生命科学研究提供专业的技术解决方案。

优势:市场销售能力强。

劣势:技术实力不强。

未来可能的发展战略:抢占NIPT的存量市场,拓展新的市场。

(五)药明康德

行业新势力,作为中国最大的CRO上市公司,药明康德也将基因测序服务业务设计成其未来的重要业务组成成分,药明康德以生物医学和医药数据为切入口,逐步将为临床基因测序提供完整的解决方案,并能在推进新药研发、临床开发及个性化医疗方面提供高效服务。近年来,药明康德重点布局基因测序业务,公司通过快速收购,也基本实现基因测序上下游产业链布局,在临床应用尤其是肿瘤诊疗方面加大了投入力度。

优势:国际知名的CRO企业,充足的资金和大量高端商务合作伙伴;

劣势:基因测序属于其新增加的业务,需要与市场磨合;

未来可能的发展战略:从新药研发的源头上抢占基因测序的临床用药市场,树立技术壁垒。

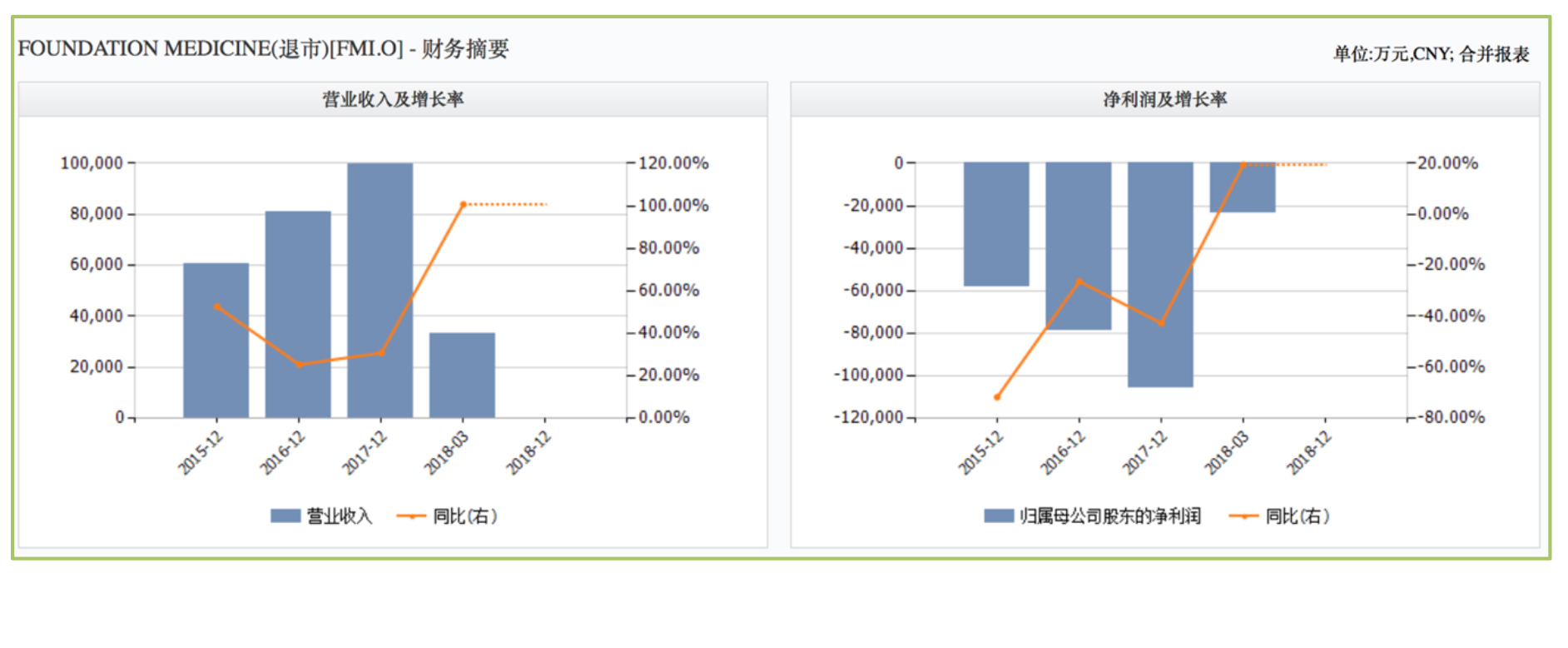

(六)Foundation Medicine (FMI.NASDAQ)

FMI是美国一家致力于癌症治疗转化的分子信息公司,通过深入了解导致每位患者独特癌症的基因组变化来了解治疗方法。该公司提供全套全面的基因组特征分析方法来鉴定患者癌症的分子改变,并将其与相关的靶向疗法,免疫疗法和临床试验相匹配。

FMI于2013年9月在纳斯达克上市(当日收盘价35.35美元),2015年被罗氏控股(全球规模最大的医疗控股集团之一)收购大部分股权;2018年第一季度,FMI实现收入5,280万美元,同比增长101%;预计2018年的收入将在2亿美元至2.2亿美元之间,2018年7月,罗氏完成对其全面要约收购,FMI退市,成为罗氏控股在精准医疗领域(癌症个性化治疗)的独立运营公司。

图表26:FMI基本财务数据

优势:国际知名的基因治疗医疗公司 ,已从简单的测序服务公司转型为基因测序、基因治疗为一体的综合性科技企业,业务范畴和运营能力超越了中国绝大多数的基因测序公司;

劣势:基因治疗产品开发周期长,存在较大不确定性;

未来可能的发展战略:被罗氏收购后,将依靠罗氏的全球研发和销售市场资源,快速开发新产品,进入罗氏渠道销售,迅速成长。

5.4 中美基因测序代表企业对比

中美两国的精准医疗领先企业由于其终端市场的差异性,其运营状况存在一定的不同。

(一)商业维度

中国企业早期重视研发,中后期重视快速商业化和市场推广,快速变现,短期内能占领一定的市场份额;

美国企业基于融资市场的成熟(纳斯达克),早期对于商业变现的压力不大,能够将大量资金投入到核心产品的持续开发中,不急于用不成熟的产品变现。

(二)技术维度

中国企业在产品上市后的阶段往往由于研发不被重视,新产品推出的后劲不足,最终容易造成红海一片(NIPT、PGD等),利润逐步下滑。

美国企业持续重视研发,早期投入大量资金和时间成本,在技术和产品爆发后,能快速占领市场,后期仍然能保持较高的技术壁垒,为投资人带来持续的回报。

(三)国内创新企业现状

目前国内有一批企业(如燃石医学、诺禾致源、世和基因、吉因加等)很重视研发,将大量资金用于研发,相继开发出属于自己的独特临床产品,有望为企业发展和投资人带来长期的可观回报,这些企业中未来一定会有FMI的价值同行者出现,以较高的商业价值回馈投资人。